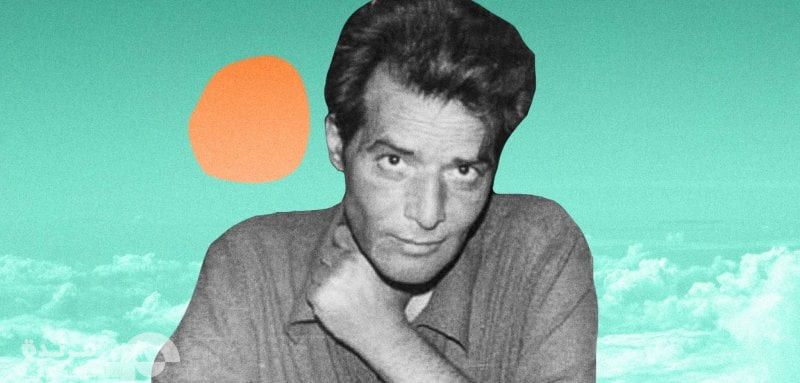

نجيب سرور: قصة الشاعر الذي عاد ولم يعد

تمر السنوات، لكن ذكرى نجيب سرور لا تذهب. يعود اسمه ليتألق من جديد، ليصبح أيقونة لجيل لم يعاصره. لم يكن نجيب مجرد اسم عابر، بل كان كاتباً وشاعراً وممثلاً ومخرجاً وناقداً، عقلًا لا يهدأ وقلبًا لا يكف عن النبض بالشعر والحياة. لكن حياته، منذ عودته من بودابست عام 1964، كانت رحلة مليئة بالشجن، رحلة أودت به إلى زنازين الأمن ومصحات الأمراض النفسية.

في هذه المساحة، دعونا لا نكتفي بسرد سيرته، بل نحاول أن نفهم روحه، ونبحث في الاتهامات التي لاحقته: البذاءة، والشيوعية، والجنون.

1. البذاءة: عندما يصبح الغضب شعراً

تعرف كثيرون على نجيب سرور من خلال ديوانه “الأميات”، الذي كان يمثل صرخة غضب مكتومة تم تداولها سراً. كانت لغته صادمة، لكنها كانت صوت الجماهير التي فقدت صوتها.

” شوف الخريطة تلاقيها فاتحة رجليها، ربك خلقها كدا راح تعمل إيه فيها.”

هذه الجملة، رغم بساطتها وجرأتها، تحمل بلاغة عظيمة وتكثيفاً للمعنى. لم تكن مجرد بذاءة، بل كانت أصدق تعبير عن حالة الانكسار والهزيمة التي عاشها بعد نكسة 1967. لم يكن أمام رجل خُذل من الجميع إلا أن يصرخ بهذه الطريقة، وربما كان هذا الصراخ هو الطريقة الوحيدة لجذب انتباه المستبدين. كان نجيب يرى أن الكلمات الراقية قد لا تفلح في هز ضمائرهم، فاستبدلها بكلمات تلسع كالنار.

2. الشيوعية: شاعر العمال والفلاحين

ولد نجيب في قرية بمركز أجا بالدقهلية، وشاهد الظلم بعينيه. هذا الظلم هو الذي صنع منه شاعراً ثورياً يسارياً، يحارب الإقطاع والاستبداد. كانت قصيدته الأولى “الحذاء” صدمة للمجتمع، فقد تحدث فيها عن إهانة عمدة القرية لوالده، وصرخ بمرارة:

” بنى.. كذا يفعل الأغنياء بكل القرى.. كرهت الإله.”

لم يكن نجيب يخشى شيئاً، حتى عندما سافر إلى الاتحاد السوفيتي، لم يتردد في انتقاد نظام ناصر، مما أدى إلى إلغاء منحته. لكنه ظل وفياً لأفكاره ورفاقه. في ديوانه “لزوم ما يلزم” ومسرحياته الشعرية مثل “يس وبهية”، كان يجمع بين الحكايات الشعبية وأفكاره الثورية، ليجعل من المرأة رمزاً لمصر، ومن الرجل البسيط رمزاً للشعب الذي لا بد أن يثور.

“الحق أقول لكم، لا حق لحي إن ضاعت في الأرض حقوق الأموات.”

هكذا ظل نجيب متمسكاً بالعدالة، مدافعاً عن المظلومين والمنسيين حتى آخر لحظة.

3. الجنون: عبقرية محاصرة بالظروف

قضى نجيب سرور سنوات طويلة من حياته داخل مستشفيات الأمراض النفسية، ورغم ذلك كان يلقب بـ**”شاعر العقل”**. قد يظن البعض أن هذا تناقض، لكنه في الحقيقة انعكاس لحقيقة مؤلمة: المرض النفسي لا ينفي العبقرية.

إن محاولة نفي “الجنون” عن نجيب، هي في حقيقتها وصم للمرض النفسي نفسه. المرض ليس عيباً، بل هو حالة إنسانية قد تصيب أي شخص، مهما كان مبدعاً أو ذكياً. ما حدث لنجيب سرور لم يكن سوى نتاج للظروف القاسية التي عاشها، فملاحقة الأجهزة الأمنية، والخيانة، والإحباط، كلها عوامل ساهمت في تأزم حالته.

“لا حق لحي إن ضاعت في الأرض حقوق الأموات.”

ربما كان هذا المقتبس من “بروتوكولات حكماء ريش” هو الشاهد على أن نجيب سرور لم يكن مجنوناً، بل كان عاقلاً بشكل مؤلم. فقد كان يرى الموت يأكل الأحياء، والظلم يسحق كل ما هو جميل، فصاح بأعلى صوته، حتى لو كلفه ذلك حريته وعقله.

في النهاية، نجيب سرور لم يكن مجنوناً، بل كان شاهداً حياً على جنون عصره، دفع ثمن صدقه وعبقريته من روحه. رحل في صمت، لكن صوته لا يزال يتردد بيننا، شاهداً على أن الكلمة قد تكون أغلى من الحياة.