سره الباتع.. النص الأصلي كما كتبه يوسف إدريس | ملحمة السلطان حامد

يظل للمخرج الرؤية الفنية الأخيرة حين يتم تحويل النص الروائي إلى عمل فني سواء فيلم أو مسلسل.

ومنذ بدء بث حلقات مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف عن ملحمة السلطان حامد من قصة سره الباتع للأديب يوسف إدريس، وحالة من الانتقاد وجهت للعمل الفني ومخرجه خالد يوسف.

وبدورنا في منصة فرندة ننقل لكم النص الأصلي لـ سره الباتع كما كتبه الأديب يوسف إدريس في رائعته المجموعة القصصية حادثة شرف.

ملحمة السلطان حامد

قصة سِرُّه الباتِع من مجموعة حادثة شرف للأديب يوسف إدريس

1

لم تكن علاقتي بالسُّلْطان تتعدَّى مجرَّد نظرة غير مُحِبَّة للاستطلاع أُلْقِيها عليه كلَّما مررْتُ به في ذهابي وإيابي

نظرة سريعة كأنما لأطمَئِنَّ بها فقط على وجوده هناك،

فقد كان علامةً رئيسية من علامات البلد،

مثله مثل محطة السكة الحديد، وسراية آل ناصف، والبقعة المسكونة التي قُتِل فيها سيد إبراهيم.

ولكني ذات يوم اضطُررتُ أن أشغل نفسي بالسلطان، فقد فُزْتُ يومَها بأول نجاح في حياتي ونُقِلتُ من السنة الأولى الابتدائية،

وفرحتي بالنجاح يومها كانتْ أكبر من كل فرحة أحسستُ بها لأي نجاح حدث لي بعد هذا،

فرحة تمنَّيْتُ معها أن أعود من المدرسة إلى بيتنا على جناح طائر،

لأزفَّ الخبر إلى جدي الأكبر، والد جدي، وكان عجوزًا جدًّا، له ظهر شديد الانحناء، وتجاعيد كثيرة لطيفة تغطِّي وجهه ورقبته وصدره وكل جسمه،

تجاعيد تبدو من كثرتها وتناسُقها وكأنه وُلد بها.

وما كاد جدي يسمع الخبر حتى قال لي في صوته الجاد:

«أوفِ النذر حالًا.»

وكنتُ قد نسيتُ حكاية هذا النذر تمامًا، فقد حدث خلال العام أن انتابتني حالة يأس وأنا أذاكر، واعتَرَاني شبهُ يقين أنني مهما فعلتُ فلن أنجَحَ أبدًا!!

وكدتُ أبكي ساعتها، ولكني ذهبتُ إلى جدي، وصنعتُ له قهوة زائدة السكر كما يحبها وحملتُها له خلسة (إذ كان يحب القهوة، وكان جدي الأصغر، ابنه، يَمْنَعُه عن شربها، فكان بيننا شبه اتفاق، أن أسْرِق له البن والسكر، وننتحي مكانًا قصيًّا نصنع القهوة فيه، في مقابل أن يحدِّثني هو بعد أن يَزِنَ رأسه عن زمان وأيام زمان الحلوة)،

يومَها حملتُ له الفنجال، وانتظرتُ إلى أن شربه كلَّه شفطةً شفطةً، ولحس كل البن المترسِّب في القاع، ثم سألتُه إن كان يعتقد أني سأنجح، والشيء الغريب أني كنت متأكِّدًا أن جدي الأكبر هذا لا يعرف ما هي المدارس،

ولا ما هو النجاح، ومع هذا فحين قال لي لحظتها إنني سأنجح بإذن الله، أحسستُ أنني لا بد سأنجح، وكدتُ أطير فرحًا، غير أنه اشترط لنجاحي يومها أن أنذر للسلطان حامد نصف دستة شمع أُوقِدها في ضريحه.

ولم يتركني إلا بعد أن نذرتُ النذر أمامَه، وأعدْتُه مرارًا حتى أطمأنَّ إلى أنني لم أخطئ في قوله.

ولم تكن مشكلةً أن أحصل على ثمن الشمع؛ فقد كنتُ ناجحًا، وطلبات الناجح، خاصة في يوم نجاحه، لا تَلقَى معارضةً تُذكَر.

ولم أغفر لنفسي أنَّ الشيطان يومَها راوَدَني حين ذهبتُ إلى الدُّكَّان، وفي الحقيقة لم يكن هو الشيطان، كان «البرطمان» الذي يحتوي كمية هائلة من «الكراملة» ويرقد على جانب البنك هو الذي راوَدَني.

وقسمتُ العرب عربين كما يقولون، واشتريتُ بنصف ما معي ثلاث شمعات وبالنصف الآخَر «كراملة».

وبينما كنتُ آخِذًا طريقي إلى حافة «الجبَّانة» حيث مقام السلطان كنتُ لا أزال أؤنِّب نفسي، بل أحيانًا كنتُ أتصوَّر أنَّ السلطان حامد سينتقم للثلاث شمعات التي اغتصبتُها من نذره بأن يزورَني في المنام مثلًا، أو يُصِيبني بداء الصفرة.

ولستُ أدري أكان هذا هو السبب في اضطرابي أم شيء آخَر كان السبب، فقد بدأتُ أُحِسُّ باضطراب شديد حين أشرفتُ على الجبَّانة ورأيتُ مقام السلطان حامد من بعيد، وشيء غريب هذا، فآلاف المرات رأيتُ مقام السلطان حامد من بعيد،

دون أن أحفِلَ به، حتى لون الضريح لم أكن أعرفه، ولا كان يهمُّني مَن السلطان في قليل أو كثير، ولكني مع هذا كنتُ مضطربًا، حتى فكرتُ أكثر من مرة في أن أوَلِّيَ الأدبارَ وأطلق ساقي للريح عائدًا إلى بيتنا،

خاصة وأنَّ مسألة النذر هذه لم تكن قد دخلتْ إلى عقلي، وأنا متأكِّد أن السلطان هذا ليس له أيُّ علاقة بنجاحي، وأنه لم يُساعِدني في الإنجليزي ولا غشَّشَني في مسألة القسمة المطوَّلة، والنذور والعفاريت وشم البصل يوم شم النسيم،

أشياء لم أكن أؤمن بها، لا لأنَّنا كنا قد أخذنا في المدرسة أنها بِدَعٌ ورِجسٌ من عمل الشيطان، ولكن لأنَّ الناس كلَّهم يأخذونها كالقضايا المسلَّم بها، فكيف أفعل أنا هذا؟! وما فائدة تعليمي حينئذٍ وبدلتي؟!

ورغم شدة اضطرابي فلم أرجع، لا خوفًا من جدي، ولكن خجلًا من نفسي وخوفًا من أن أبدو أمامَها كالجبان، والظاهر أننا ونحن أطفال نخجل من الفرار أيضًا مثلما يفعل الكبار.

وهكذا ظلِلْتُ أخاف وأتحدَّى الخوف وأتقدَّم تدفعني الرغبة في القيام بتجربة جديدة حتى وصلتُ إلى مقام السلطان حامد، كان قائمًا في ركن من الجبَّانة، وبجواره طريق مقطوع لا يمر به أحد، وكانتْ أول مرة أرى فيها الضريح عن قُرْب، ولم يكن ضريحًا بالمعنى المفهوم، كان أهل بلدنا يسمُّونه المقام، ولهم حق، فلم يكن يُشبِه من قريب أو بعيد أضرحة أولياء الله في القاهرة،

وكنتُ قد زرتُها مع أبي، ورأيتُ رَوْعَتَها، وسجاجيدها السميكة الفاخرة، وشبابيكها المذهبة، ونجفَها الفخم الكبير والرائحة الغريبة الغامِضة التي تملأ جوَّها وتُوحِي بالرهبة والخشوع والإجلال، أمَّا مقام السلطان فقد كان عبارة عن حجرة قديمة وكأنَّها مبنية منذ الأزل، ذهب الطلاء عن كل جدرانها وبقيتِ الحجارة الحمراء بارزة متآكِلة كضلوع الميت العجوز، ولم يكن يُميِّز المقام عن بقية المقابر إلَّا أنه مبنيٌّ من الحجر؛

إذْ إنَّ معظمها مبنيٌّ من الطين، والأغنياء وحدَهم هم الذين يطلونها بالجير، ويكتبون أسماء موتاهم عليها، يكتبها لهم عم محمد البنا بطلاء الزهرة وبخطِّه العاجِز الركيك.

ثمَّتَ فرقٌ آخَر بين المقام وبين القبور، فدونًا عنها كانتْ هناك أشجار كافور طويلة قد زُرِعتْ حول المقام، ويبدو أنها زُرِعتْ أيضًا منذ الأزل، فقد كانتْ طويلة طولًا لا حدَّ له، وجذوعها سميكة لا يستطيع عملاق أن يحتَضِنَها، وكانتْ مزروعةً بنظام حتى بدَتْ كالسُّور العالي المهيب.

وكان كل شيء يدعوني إلى أن أنتهي من مهمتي بسرعة وأعود، فالعصر يضيق، والظلال تمتدُّ بشكلٍ مخيفٍ، وحقول القمح واسعةٌ كبحرٍ أبيض لا شاطئ له، والناس فيها مجرد نقط غامقة صغيرة لا تكاد تُرى.

ودُرْتُ حول المقام، لم يكن له سوى باب كالِحٍ قديم، ونافذة واحدة يتيمة، كانت لا بدَّ هي النافذة التي حدَّثني عنها جدي، وتقدَّمتُ منها، ولكن، قبل أن أصِلَها، فوجئتُ ببحيرات وأنهار من الشمع المتجمِّد قد ملأتِ الأرض، كان الشمع الذي سال من النذور على مرِّ الزمن قد ملأ حافة النافذة، وسال على الجدار حتى غطَّى أحجاره العارية، ووصل إلى الأرض.

وأدركتُ أنَّ آلافًا قبلي لا بد قد نذروا للسلطان حامد، ومَن يدري، ربما ملايين (والملايين في لغة الأطفال لا تعني دائمًا ملايين).

وكدتُ أضحك على سذاجة أهل بلدنا الذين ذابَتْ نقودُهم واختلطَتْ بالرمال، لأجل ماذا؟! لأجل هذا السلطان الذي لا خادم له ولا مسجد ولا مستجيرين، ولا حتى ضريح يوحي بالاحترام؟!

كدتُ أعود وأحتفظ بالشمع لنلعب به أنا وأصحابي في الليل ونُوقِده ونسهر حوله، وكم يكون هذا مسلِّيًا وجميلًا! بل أنَّبتُ نفسي لأنني أضعتُ القرشَ في الشمع ولم أشتَرِ به «كراملة» هو الآخَر وسمحتُ لنفسي أن تصنع مثلَما يصنع أهل بلدنا الجهَلة، الذين لا يقرءون ولا يكتبون.

ولكني يومها، احتفظتُ بشمعةٍ واحدةٍ فقط، وأوْقدتُ الاثنتين، لستُ أدري لم! ربما تنفيذًا لتعليمات جدي ليس إلَّا، وربما رغبة في تقليد أهل بلدنا، فقط في تقليدهم، بل لماذا لا أعترض وأقول إنني، بعد أن قرأتُ الفاتحة،

ودعوتُ لجدي ولوالدي، نذرتُ للسلطان إن أنا نجحتُ في العام التالي أن أوْقِدَ له دستة شمع بأكملها؟

ورغم أنني قلتُ لنفسي وأنا عائد إنني نذرتُ الدستة فقط لتفاؤلي بمسألة النذر إلَّا أنني من يومِها بدأ السلطان حامد هذا يشغل عليَّ تفكيري بشكل ما.

كان أحيانًا يصعب عليَّ، ذلك الوَلِيُّ الفقير المدفون في تلك البقعة النائية الموحِشة، وأحيانًا كنتُ أفكِّر في المؤمنين به، الفقراء مثله، الذين يتمنَّوْن أمنياتهم الصغيرة الطيبة، ويرفعون بصرهم إلى السماء، وينذرون للسلطان حامد،

ويحقِّق السلطان أمانيهم فيُسرِعون إلى نافذته، ويُشعِلون شمعاتهم، وليلة وراء ليلة تضيء نافذة السلطان حامد بشمعة، أمنية صغيرة تحقَّقتْ، وقلب فقير رأى لحظة سعادة، ولو لليلة، وأحيانًا كنتُ أفكِّر في الكمية الهائلة من الشمع المتجمد بجوار المقام،

كيف لم يسرقها أحد؟!

كيف لا، والسلطان ليس له خادم يحرسه، والطريق إليه خالٍ من المارَّة، والناس في بلدنا لا يتركون طوبة تنفع ولا حجرًا إلَّا قلْقَلوها وحملوها إلى بيوتهم؟!

أحيانًا كنتُ أفكِّر في تجريد عصابة من أصحابي للسطو على الشمع، وأحيانًا كنتُ أخاف، وأحيانًا كنتُ أسمع اسم السلطان، لم أكن أسمعُه كثيرًا ولا مسبوقًا بتكبير أو محفوفًا بتقديس خطير،

وإذا جاءتْ سيرته لا يتوقَّف الواحد من أهل بلدنا عن الكلام مثلًا ويقرأ له الفاتحة بخشوع، ينفض الواحد منهم بلغته وهو يستعدُّ للقيام ويقول: «معلش، أهه كله من عضم النهار، شالله يا سلطان حامد! شالله!»

أو تتربَّع الولية من الولايا أمام مقطف السمك وتقول لعم علي الصياد: «بكام؟» فيقول: «بعشرة»، فتعود تقول: «وللسلطان حامد بكام؟» فيخفض عم علي حينئذٍ وجهَه ويغلق عينيه وكأنما غُلِب على أمره ويقول:

«عشان السلطان بتمنية، وعشانك انتي بتسعة»، أو يرفع الرجل جوال الطحين على رأس زوجته، ويقول وهو ينتعه: «إيدك يا سلطان!»

وكنتُ أعرف أهل بلدنا جيدًا، كانتْ لا تُخِيفني منهم وجوههم المكشرة على الدوام، ولا ذقونهم التي تشوِّك أو نظراتهم التي تظن أنها خالية من الرحمة والشفقة، كنتُ أعرفهم تمامًا، وأعرف أنهم لا يقولون ما يعتقدونه إلَّا بينهم وبين أنفسِهم،

أمام العمدة أو الموظفين، يقولون كلامًا عاليًا كثيرًا، ويحلفون الإيمان المرتفعة المغلَّظة، وإذا سألهم الغريب عن شيء قالوا عكس ما يُضمرونه،

هم لا يُخرِجون ما في أعماقهم إلَّا رغمًا عنهم، في كلماتهم المتناثِرة، في همساتهم الخافِتة وراء ظهور موظفي الحكومة، في حديث الرجل إلى زوجته بعد العشاء حين يركبن بظهره إلى الحائط ويمدِّد ساقَيْه على طولهما، ويقول:

«ليلة امبارح يا بت، حلمت خير، اللهم اجعله خير، أن السلطان حامد جاني وقال لي: «أنت نايم للضهر ليه؟! قوم، الشمس طلعت، قوم .

2

وتعودتُ أن أرثِي لأهل بلدنا هؤلاء، كنتُ قد زرتُ السلطان، ورأيتُ مقامَه عن قُرْب، ولم أحسَّ برهبة ما، ولا اقْشَعَرَّ جسدي أو وقَفَ شعري، أو ظهرتْ لي كرامةٌ من كراماته، أربعة جدران قديمة تكاد تنهار، ماذا فيها حتى يستقرَّ صاحبها في أعماق صدورهم؟!

وحتى يتحدَّثوا عنه كما لو كان كائنًا حيًّا ضخمًا يَحْيَا في مكان م؟! ماذا فيه حتى يتحدَّثوا عنه بلا تكليف هكذا كما يتحدث الجار إلى الجار؟!

وكنتُ أعرف خطورة هذا الحديث، فالفلاحون لا يرفعون الكلفة إلَّا بصعوبة شديدة، وإذا خاطبوك بلا ألقاب، وتحدثوا إليك كما يتحدث الجار إلى الجار كان معنى هذا أن احترامَهم لك يرتفع إلى مرتبة التقديس.

والحقيقة بدأتْ تنتابني الغَيْرة من السلطان حامد، بدأتُ أحسُدُه على تلك المكانة التي يحتلُّها في قلوب الناس، مع أنَّه لم يكن يملك لهم حولًا ولا قوة، هذه الكمية من الحجارة القائمة عند حافة الجبَّانة، كيف يكون لها كل هذا الاحترام والتقديس؟!

وقلتُ لنفسي ذات يوم: ربما أكون مخطئًا، وربما هناك شيء داخل المقام هو السبب في تلك المكانة، ولم أكن — من شدة استخفافي بأمر السلطان — قد اهتممتُ بإلْقاء نظرة على الداخل من خلال النافذة حين كنتُ أوقِدُ الشمع،

وأنَّبتُ نفسي كثيرًا لأني لم أفعل، وقرَّرتُ أن أذهب وأرى المقام من الداخل، وحين خطرتْ لي تلك الفكرة لم أتحمَّس لتنفيذها في الحال، فلم تكن حكاية السلطان حامد كلها تهمُّني إلى تلك الدرجة، كانت مجرد أفكار تعنُّ لي إذا جاءتْ سيرته، وتشغلني قليلًا ثم تمضي، وأعود إلى ما كنتُ فيه.

غير أنني في صباح يوم الجمعة سمعتُ امرأةً ماشية في الشارع تندُب حظَّها، وتكاد تولول وهي تقصُّ لكلِّ مَن تستوقِفُها من النساء قصة ابنها المريض، وتختم قصتها كل مرة بدستة شمع للسلطان إن هو طاب،

وكدتُ أخرج لها وألْعَنُها، وأُفْهِمها أنَّ سلطانَها حامد هذا لا علاقة له بمرض ابنها، ولا بركة فيه، ولا يملك حتى أن يمنع البلى عن مقامه، ولكنني لم أفعل،

بل سألتُ نفسي بصراحة لماذا يُضايِقني شيء كهذا؟! وما الضرر في أن تنذر له نذرًا؟! هل سيَمْنَعُ نذرُها الشفاءَ عن ابنها إن كان سيشفى؟! وأدركتُ أن حماسي كان فقط لأنها ذكرتِ اسم السلطان حامد، ولم تذكر اسمي مثلًا،

حماسي كان مبعثه هو تلك المكانة الهائلة التي كنتُ يومًا فيومًا أحسُّ بالسلطان حامد يحتلُّها في قلوب أهل بلدنا، كنتُ أخاف على نفسي منها، وأخاف أن يأتي اليوم الذي أؤمن أنا الآخَر به وأقدِّسه دون أن أعرف سبب الإيمان به وتقديسه.

وتأكيدًا لاستخفافي به قررتُ أن أذهب في الحال، وأرى مقامه من الداخل، وأرى السِّرَّ المزعوم، وأشبع بعد هذه سخرية من السلطان وأهل بلدنا على حدٍّ سواء.

ولكن، لا أدري ماذا حدث، فحين أصبحتُ قريبًا من المقام، ورأيتُ أنهار الشمع المتجمِّد وبحيراته، أحسستُ أني مُقْدِمٌ على شيء حرام، وكأنني سأعبث بشيء يخص أهل بلدنا أجمعين وهم غائبون، إحساس اقشعرَّ له جسدي ولم أستطع أن أتغلَّبَ عليه،

وكأنَّك في اجتماع عام حافِل وتهمُّ أن تمزِّق علم المجتمِعين، وعلى هذا وقفتُ في مكاني متردِّدًا وقد أحسستُ لأول مرة أني في سبيلي إلى القيام بعمل غير مشروع، وتلفَّتُّ حولي مرارًا مع أني كنتُ متأكِّدًا من خلوِّ المكان وأنَّ أحدًا لا يفكِّر في المجيء إليه خاصة في الصباح.

وخفت!

فقد أدركتُ لحظتَها فقط أن السلطان حامد هذا مارد كبير، والبركة في أهل بلدنا الذين جعلوه هذا المارد الكبير، فمع أني كنتُ واقفًا في مكاني لا أستطيع الاقتراب من النافذة إلَّا أنَّني لم أكن أتصوَّر أن المسألة ممكن أن تبلغ هذا الحد،

وأنَّني فعلًا لا أجرؤ على الدنوِّ، وربما الخوف هو الذي دفعني إلى النظر إلى مكان السلطان حامد من جديد، كان كل شيء كما هو في المرة السابقة، الحجرة البالية القِدَم، والجدران البارزة الأحجار بغير طلاء، ولا شيء بالمرة يُخِيف،

وكل ما أراه يدفع إلى الاستخفاف، وتقدَّمتُ من النافذة متلصِّصًا، كانتْ أعلى من قامتي، وكان عليَّ لأرى ما في الداخل أن أتشبَّثَ بحديدها وأرفع نفسي.

وأمسكتُ الحديد، كان ناعِمًا زلقًا من آثار الشمع المتجمِّد، ومرة واحدة رفعتُ نفسي ثم في الحال هبطتُ وقلبي يدقُّ، لم أكن قد رأيتُ شيئًا غير ظلام في ظلام، ومع هذا خفتُ، فالظلام في النهار وفي داخل السلطان حامد شيء يخيف.

وكنتُ لا أزال أمسك بالحديد في انتظار أن أجمع أنفاسي وألْقِي نظرةً أخرى، ولم يكن لديَّ أية فكرة عمَّا يمكن أن أجِدَه في الداخل، ربما المقام خالٍ، ربما لا شيء غير الظلام.

وبقوة رفعتُ نفسي رفعةً عالية ودُرْتُ بعيني دورات سريعة مذعورة، ووقف شعري من الرُّعْب، ومن كثرة رعبي لم أستطِعِ الهبوط وتجمَّدَتْ يداي على حديد النافذة بينما أغلَقْتُ عينيَّ عن أن تَرَيَا، ورحتُ أصرخ في فزع، وتركتُ نفسي أسقط على الأرض وأنا ألهثُ وأكاد أموت.

لقد رأيتُ السلطان حامد نفسه في الداخل، كان ضخمًا جدًّا أضخم من الجمل، وله رقبة طويلة جدًّا وبارزة من جسده الضخم بطريقة مخيفة، وتنتهي بكتلة خضراء كبيرة تلمع في الظلام، كان السلطان باركًا في الداخل يتلمَّظ ويكاد يمدُّ رقبته الطويلة ويقضم رأسي.

ظلِلْتُ مُخْفِيًا رأسي في حجري وعيناي مغلقتان وأنا لا أستطيع الجري أو التفكير أو حتى قراءة: بسم الله الرحمن الرحيم، وحولي آلاف العفاريت التي لم أؤمن بها قط وخُدَّام الفناجين، وإبليس، وشقيقاتي اللائي تحت الأرض، وكل ما ارتكبتُه من ذنوب وكل ما سخرتُ به من معتقدات.

واعتقدتُ أني حالًا سأموت، ولكني عجبتُ حين مرَّ وقتٌ طويل ولم أَمُتْ، ثم ضحكتُ من نفسي لأني ظننتُ أني سأموت، ثم فتحتُ عينيَّ ورأيتُ أشجار الكافور العالية والحقول الممتدَّة البعيدة، والناس الرائحين الغادين كنجوم النهار، وكل شيء غير خائف، وكل شيء يسخر مني ومن خوفي.

والشيء الذي لم أكن أتصوَّر مطلقًا أن يحدث، وجدتُ نفسي أفكِّر فيه، لماذا لا أُلْقِي على المقام نظرة أخرى؟!

تطلعتُ إلى النافذة وتردَّدتُ، ولم ألبَثْ أن وجدتُ دافعًا أقوى منِّي يدفعني للإمساك بحديدها من جديد، ربما الهلع، وربما حب الاستطلاع، وربما الاستخفاف بأمر السلطان، كنَّا جيلًا معفرتًا، كما يقول عنَّا آباؤنا وأجدادنا، والمسائل الغامضة مثل العفاريت وخلافها مسائل تدور على ألسنتنا فقط، ونتذكَّرها ساعة الغرق، ولكنَّا لا نؤمن بها في أعماق قلوبنا، وكان آباؤنا يقولون عنَّا هذا؛

لأننا لم نكن نخاف مما يخافونه، وحتى إذا خِفْنا كان خوفنا يدفعنا إلى السخرية بالشيء الذي نخاف منه، كنَّا جيلًا معفرتًا كفَّ عن لعب الكرة «العميو» بيده، وأصبح يلعب الكرة بقدَمِه،

ويمضي فوق قضبان السكة الحديد المحرَّمة دون خوفٍ أن يَظهَر له القطار فجأة ويدهمه، وحتى إذا ظهر له القطار، كان فقط ينتحي جانبًا وقد جهز له في يده زلطة، يقذفه بها إذا مرَّ، ثم يعود يجري فوق القضبان.

3

وتبيَّنتُ أنِّي كنتُ على حقٍّ؛ فالذي كان باركًا في الداخل لم يكن هو السلطان حامد، بل كان قبره، والرقبة الطويلة كانتْ رقبة القبر، والشيء الأخضر الذي يبرق كان عمامته.

بل أكثر من هذا، كانتِ الكسوة الموضوعة على القبر كسوة قديمة باهتة لا تكاد تستطيع أن تتبيَّنَها من كثرة ما علاها من غبار، وكانت «القراضة» قد تولَّتْ نهْشَ حروف الآيات القرآنية المكتوبة بالقماش فوقها،

وكانتْ رائحة العطن تشيع من المكان، والظلام الرابض تحس أنه ليس ظلامًا ولكنه نور قديم، من طول ما مكث مدفونًا تحوَّل إلى ظلام.

وعدتُ أدراجي ومعي قطعة كبيرة من الشمع، اقتلعتُها من الأرض، ونفضتُ عنها الرمال، على أمل أن تصلح لشيء ما.

ولكني حين عدتُ إلى بيتنا احترتُ ماذا أصنع بها، صنعتُ منها كرةً ثم قُلَّةً، ثم أفقتُ لنفسي فوجدتُني أصنعها على هيئة قبر له رقبة طويلة وعمامة خضراء.

وأعجبني التمثال الذي صنعتُه للقبر إلى درجة استخسرتُ معها أن أغيِّره أو أُلْقِيَه، وأصبح كل همِّي أن أحتَفِظ به في مكان أمين، وظلِلْتُ أفكِّر حتى وجدتُ أنَّ أحسن مكان له هو طاقة من الطاقات التي تُستَعمل في برج الحمام.

وكنتُ أعجب لنفسي طوال اليوم، وأستغرب لماذا لم أعُدْ أفكِّر في السلطان حامد؟!

ولماذا يرفض عقلي أن يخوض في مشكلته؟! كنتُ أحسُّ به غريبًا عن نفسي تمامًا، وكأنَّه لم يخطر لي أبدًا، وكأنني لا أعرفه ولا يهمُّني أن أفكِّر فيه، وأحيانًا كان يدفَعُني العجب وأحاوِل أن أُرْغِم نفسي على التفكير فيه، فلا أستطيع.

وقلتُ لنفسي: ربما أفكِّر غدًا.

ولكن الغد جاء ولم أفكِّر فيه.

بل مضَتْ مدة طويلة جدًّا، ربما عام، ربما أعوام، والسلطان حامد لا يخطر لي على بال.

أتأخذ عقولنا أحيانًا كل هذا الوقت الطويل لكي تفكر في أمرٍ ما؟!

لقد استيقظتُ ذات صباح وأنا أفكِّر في السلطان حامد، وكنتُ أفكِّر فيه بطريقة أخرى؛ فهل كان هذا السلطان واحدًا من أهل بلدنا؟ ومِن أيِّ عائلة هو إن كان؟ ومَن هم أحفاده وذريته من بعده؟

ووجدتُني أسأل كبار المعمَّرين في بلدنا هذا السؤال، وأجمعوا كلُّهم أنَّ السلطان حامد بالتأكيد لا يَمُتُّ بصلةٍ إلى أحدٍ من بلدنا، وربما يكون غريبًا، ولكنَّ أحدًا على وجه الدقة لا يعلم، كل ما يعرفونه أنَّ بلدَنا، والحمد لله، لم ينشأ فيها وليٌّ من أوليائه، ولا بُنِي لأحدٍ من موتاهم مقام.

ولم يتصوَّر أحدٌ ممَّن سألتُهم أية دهشة كانتْ إجابتُه تُحدِثها.

فإذا كان السلطان حامد غريبًا، فلماذا اختار بلدنا دون سواها ليُدْفَن فيها، ثم مَن بَنَى له هذا المقام الحجري وكلُّ قبور بلدنا من الطين؟ ومَن اشترى الكسوة؟ ومَن صنع له تلك الرقبة الطويلة ووضع فوقها القمامة؟ ومَن زرع هذا الكافور الطويل؟

أغرب شيء أنَّ المعمَّرين في بلدنا كانوا يَرَوْن أسئلتي هذه ويسمعونها، وأحسُّ أنَّهم يحسبونني مخبولًا؛ لأنني أعجب من هذه الأشياء، وكأنني أسأل عمَّن حفر البحر أو اختار اسم بلدنا أو حدَّد ميزان النقطة، لماذا أسألهم عن شيء كان موجودًا قبل أن يُولَدوا، شبُّوا فوجدوه قائمًا، ومن المحتمل أنَّه سيظلُّ قائمًا إلى يوم الدين؟

وأنا بدَوْري كنتُ أعجب وأظنُّهم هم المخرِّفون المخبولون؛ إذ كيف لم يتبادَر إلى أذهانهم أبدًا أن يعرفوا لماذا دُفِنَ السلطان حامد في بلدنا دون سواها، ولماذا يُبنَى له مقام؟

وكان النقاش بيننا يطول، أنا بجلبابي الإفرنجي ورأسي العاري ولساني الذي لا يكفُّ عن الخوض في أي موضوع، وهم بلِحاهم الطويلة ونظرهم القليل وعُرْفهم الذي يعرف حدوده، ويعرف أين يقِفُ ومتى يسير، حتى جدي،

كم صنعتُ له فناجيل القهوة، وكم انتظرتُ حتى يَزِنَ رأسَه وتعود الابتسامة إلى وجهه، وما أكاد أفتح فمي أسأل حتى يقول: «قلت لك ميت مرة فكَّر في اللي ينفعك انت، فكَّر في كتبك، مالك انت ومال الحاجات دي؟!»

وإذا أحسستُ أني أوشك أن أُثِير غضبَه أدَّعِي أمامَه أنِّي اقتنعتُ، ولكني لم أكن أقتنع، فالأسئلة التي كانتْ تُراوِدني عن السلطان حامد لم يكن يستطيع عاقل أن يسكت عنها، كائن ضخم عملاق مثله له في كل بيت جدار، وذكْرُه على ألسنة الناس باستمرار، ومكانته لا يَرْقَى إليها أكبر واحد من الأحياء أو الأموات، ومع هذا لا يعرف عنه أحدٌ شيئًا، ولا يريد أن يعرف عنه؟!

أليس هذا أمرًا محيِّرًا يدفع إلى الجنون؟! أو بالقليل يدفع إلى الغضب؟!

وماذا يدفع إلى الغضب أكثر من أن أسأل واحدًا من شباب القرية أو رجالها مثلًا، وأضع أمامَه تلك المشكلة المحيِّرة فيقول: «أهه، شالله يا أهل الله!»

وبدأتُ أضيق بالسلطان حامد، وأضيق أكثر بأهل بلدنا، وكأنَّه جمع ثروةً من حرام لا حق له فيها، وكأنهم تنازلوا له عن قروشهم ليجعلوه غنيًّا، هكذا، بكل سذاجة وعبط.

وذات مرة سألتُ الشيخ شلتوت صاحب الكُتَّاب، فلم أظفر منه بطائل، وكنت أعرف أني لن أظفر من وراء سؤاله بطائل، فما سألتُه مرةً عن شيء إلَّا وصاغ إجابتَه بطريقة لا تُسْمِن ولا تُغْني من جوع، سألتُه لِمَ يحتلُّ السلطان حامد تلك المكانة الضخمة عند الناس، فقال لي:

«لأنه كان رجلًا تقيًّا ورعًا.»

قلتُ: «إذن، أنت تعرفه؟ لا بدَّ أنك سمعتَ عنه، قل لي؟»

فقال: «كل ما أعرفه أنه كان لا بد صالحًا، وإلَّا لَمَا كان له مقام.»

قلتُ: «ولكن مقامَه فقير قديم ليس كمقام السيدة زينب أو الحسين.»

قال: «المسألة مش بضخامة المقام المبني يا بني، المسألة بضخامة المقام عند الله.»

فقلتُ: «ماذا أفعل إذن لأعرف سرَّ السلطان حامد؟»

قال: «بالوصول، بذكر الله.»

ووجدتُني أفكِّر فيما قاله طويلًا مع أنَّ ما قاله لم يشفِ غليلي، بل وجدتُ نفسي أتردَّد كثيرًا على كُتَّابه، ومناقشاتي معه لا تقرِّبني قليلًا أو كثيرًا من أمر السلطان.

وقلتُ لنفسي: ربما كان صحيحًا ما يقوله، ربما كان سرُّ السلطان حامد لا يفتح إلَّا لبعض الناس، للصالحين، وربما لو ذكرتُ الله، ووصلتُ، أصل إلى مكانٍ أرى منه السلطان، وأرى أمرَه بوضوح، وبدأتُ أتردَّد على حلقة الذكْر التي يُقِيمها الشيخ شلتوت في بيته كل ليلة إثنين، ولم أهضِم ذهابي إلى هناك أبدًا، وكنتُ أذهب سِرًّا؛ حتى لا يراني أحد زملائي ويسخر مني، كنَّا نجتمع عشرة رجال أو أكثر،

أندسُّ بينَهم وهم يرمُقونني بترحيب كبير؛ إذ إن حلقتهم قد ضمَّتْ أخيرًا أحدَ المتعلِّمين، والمتعلِّمون كان بينهم وبين الدِّين — على حدِّ قول الشيخ شلتوت — بحر من سم ودم،

كنَّا نجلس على الحصيرة ونستغرق في التفكير في الله، ثم نذكُرُه في سِرِّنا، ثم نجهر بذكْرِه، ثم نتمايَل لاسمه، ثم يدفَعُنا الحماس إلى الوقوف، ويُمْسِك لنا الشيخ شلتوت المجلس وقد حَمِيَ، وأصوات الرجال الخشنة تتصاعَدُ من صدورهم في تهدُّج باك يجأر في طلب العفو والشفاعة والتوبة، وقد اندمجتْ أنفاسهم المتلاحِقة في صرخة مبحوحة واحدة منغَّمة تقول: «الله، الله، الله!»

ولكنني انقطعتُ عن الذهاب فجأة، فقد أدركتُ أنَّ استغراقي في الذكر لا يمكن أن يوصلني أبدًا إلى حلٍّ للمشكلة، وعليَّ أنا أن أحلَّها بنفسي إذا أردتُ لها حلًّا.

ثم إنني كنتُ قد فطنتُ إلى شيء، فقد أدركتُ أنَّ السلطان حامد ليس وليًّا من أولياء الله، فالأولياء يسمُّونهم مشايخ، فلماذا يسمُّونه هو السلطان؟!

ورحتُ أعجب كيف لم أفطن إلى تلك الحقيقة البسيطة الواضِحة وضوحَ الشمس من قبلُ؟!

صحيح كيف لم أفطن إليها؟!

ووقفتُ طويلًا أتأمَّل هذه النقطة وأعذر أهل بلدنا الذين كنتُ أتَّهِمهم بالعبط؛ لأنهم لم يحاولوا أبدًا أن يتساءلوا عن سرِّ السلطان حامد، أحيانًا يكون من الصعب بل المستحيل أن نفكِّر في أشياء تعوَّدْنا أن لا نفكِّر فيها،

وتعوَّدْنا أن نأخُذَها كما هي، فتعذيب الحيوانات حرام أمَّا ذَبْحُها فحلال، والمرأة تُطْلِق شعرَها والرجل يَحْلِق شعره،

ولا تعامل الحافي بمثل ما تُعامِل به راكب العربة مع أن كليهما إنسان،

وأن يبدأ الواحِد في مراجعة إيمانِه بالقضايا المسلَّم بها مسألةٌ صعبةٌ، بل تكاد تكون مستحيلة.

4

واعتقدتُ أنَّه لن يدلَّني على حلِّ هذا اللُّغْز إلَّا الأحمدي أفندي، فهو يعرف كل شيء عن كل شيء، ولا بد أن يكون لديه تفسير لحكاية السلطان الذي له مقام، مع أنَّه ليس من أولياء الله، كان الأحمدي أفندي أول مَن لبس البدلة والطربوش في بلدنا، وأول مَن ركب القطار وسافَر إلى القاهرة، وأول أفندي لم يعمل في الحكومة وأشتغل رأسًا في البنوك والشركات،

وكان قد تعدَّى الثمانين وترك العمل نهائيًّا، وأقام في البلد على حسِّ أفدنته القليلة، وكنَّا كثيرًا ما نُصادِفه سائرًا في البلدة بقامة معتدلة لا اعوجاج فيها ولا انحناء وقد استبدل بالبدلة جلبابًا أبيض نظيفًا له جيب على الصدر، ولكنه لم يتنازل عن الطربوش ولا عن ساعته ذات الكتينة التي تمتدُّ من عروة الجلباب وتنتهي في جيب الصدر.

وكنَّا نحن الصبية والأولاد إذا ما صادَفْناه مارًّا ننتحي جانِبًا تأدُّبًا ولا نجرؤ على النظر في وجهه إلَّا مِن بعيد، وجه قد اكتسى من طول ارتداء البدلة والطربوش ملامح جادة متَّزِنة، وشارب دقيق معتنًى بكل شعرة فيه، وفم مطبق لا ينفك،

وأصداغ غائرة لا تسندها أسنان، وكل شيء فيه جادٌّ، كلامُه جدٌّ، وزعيقه جدٌّ، وهزله جدٌّ أيضًا، ولم يكن يضحك إلَّا إذا تحدَّث مع العمدة.

وكانتْ جرأةً كبيرةً منِّي أن أذهَبَ وأسأَلَه، فلا يَلِيق بمثلي أن يُخاطِب الأفندية كبار السن من أمثاله، تلك قضية أخرى مسلَّم بها في بلدنا.

وانحنى الأحمدي أفندي ليضَعَ أذنَه ذات السمع الذي بدأ يثقل بجوار فمي الذي كان يتكلَّم في تردُّد ولعثمة وخفوت.

وكلَّما ألقيتُ عليه السؤال قال: «إيه؟ بتقول إيه؟»

فأُعِيد السؤال.

وأخيرًا أدركتُ أنَّه سمِعَني، فقد اعتدَلَ في وقفته، وأمسك بعصاه ذات العقفة بعناية، وحدَّق فيَّ بعينَيْه الضيقتين الغامقتين اللتين لو كانتا عينيَّ لَمَا استطعتُ أن أرى بهما أبدًا، واشتدَّ ارتباكي.

ولم أنظر إلى غير كتينة ساعته التي أدركتُ أنها بفرعين وأنَّ بينهما حلية ذات بلورة خضراء.

حدَّق فيَّ طويلًا حتى فكرتُ أن أتركه واقفًا في مكانه وأجري، ولكنه قال: «براوة عليك يا ولد! جدع اللي فكرت في دي! أنت ابن مين يا شاطر؟»

وازداد ارتباكي واضطرابي، وأنا أشرح له ابن مَن أنا، ومِن أين جئتُ، وحينئذٍ قال: «بتسأل السؤال ده ليه؟»

قلتُ في تردُّد، وهو يستعيد كلماتي كلمة، كلمة: «علشان أعرف، هو سلطان والَّا ولي.»

قلب عصاه فوضع العقفة على الأرض وأمْسَكَها مِن أسفلها وهو يقول:

«لا ولي ولا سلطان ولا دياولو! أوعَ تصدَّق الكلام الفارغ ده!

سلطان حامد إيه؟!

أنا أعرف السلطان حسين سلطان مصر، الله يرحمه ويحسن إليه، أعرف السلطان عبد الحميد خليفة المسلمين، أعرف السلطان الغوري أعظم سلطان في زمانه، إنَّما سلطان حامد دا إيه؟! دا حتى اسمه ما ينفعش لواحد سلطان!

ده تلقاه صعلوك، ولا كان ولي ولا خلافه، دا أنا أسمع أنه كان بيدِّي عهود للنسوان في أوضة ضلمة، وكان مايدِّيش العهد إلَّا وهو شارب قزازة كان بيملا نصها سبرتو ونصها خل علشان يبقى طينة مطينة!

إنَّما أنا مبسوط منك، أنت في الابتدائية؟ أخدتم إنجليزي لغاية فين؟ وبتاخدوا أجرومية والا لأ؟

أنا مبسوط منك، أنت باين عليك ولد نَبِيه، سلِّم لي على أبوك، قول له: جدِّي الأحمدي أفندي بيسلِّم عليك، ح تقول له: جدِّي مين؟»

ولم يتركني الأحمدي أفندي يومها إلَّا بعد أن سألَنِي في العربي والإنجليزي والأحياء والصحة وأثبت لي أنَّ عِلْمَنا لا يُساوي قُلامَةَ ظفرٍ بالقياس إلى العلوم أيام زمان، وفي النهاية أوصاني أن أطْرُدَ من عقلي حكاية السلطان، وإلَّا فإنه سوف يشكوني إلى أبي حين يقابله.

ولم أطرُدْها من عقلي، بل كبرت وأصبحتْ مشكلة عويصة.

هذا الإنسان الغريب، الذي ليس وليًّا من أولياء الله، لماذا خصَّه أهل بلدنا بهذا التكريم؟! ولماذا بُنِي له مقام؟! وكيف احتلَّ تلك المكانة الهائلة في صدور الناس دون أن يعرفوه؟!

هل هو سلطان؟

وإذا كان سلطانًا، فعلى أي شيء كان سلطانًا، ثم إنَّ كلمة سلطان كلمة كبيرة تكاد تساوي كلمة الملك،

فكيف يُدفَن سلطان كهذا في بلدنا، بلدنا الصغيرة التي لا يعرفها أحد؟! لماذا بلدنا بالذات؟!

وكيف يكون مدفن السلطان متواضِعًا إلى هذا الحد؟!

5

وعلى الرغم من غرابة المشكلة وضخامتها فإني لأعجب لنفسي كيف كنتُ أحيانًا أنساها؟! كنتُ إذا فكَّرتُ فيها فكَّرتُ فيها، وإذا نسيتُها نسيتُها، وإذا فكَّرتُ فيها آلَيْتُ على نفسي ألَّا أفكِّر في غيرها ما حَيِيتُ، وإذا نسيتُها ذهبتْ عن بالي تمامًا وكأنِّي لم أعرِفْها قطُّ.

وأول الأمر كانتْ حين تخطر لي ولا أجِدُ لها جوابًا شافيًا كنتُ أختَنِقُ بالضيق وأحس أني أريد أن أقتُلَ نفسي، ففي تلك السِّنِّ لا نحتَمِل أبدًا أن يبقى السؤال إذا عنَّ لنا بلا جواب، ولكنَّ الضيق إذا زاد عن حدِّه ينقلب إلى ضدِّه، وكان ضيقي قد زاد عن حدِّه، حتى بدأتُ أنا الآخَر أفضِّل طريقة أهل بلدنا، وأكاد آخُذُ السلطان حامد كالقضية المسلَّم بها، ولا أهتمُّ بها أو بقضيته إلَّا كما يهتمُّ أهل بلدنا بها، ولا يكاد يخطر لي إلَّا إذا مررتُ على الجبَّانة مثلًا، ولمحتُ مقامَه رماديًّا وحيدًا بعيدًا، أو إذا وقَعَ في يدِي قرش مكتوب عليه:

«ضُرب في عهد السلطان حسين»، أو كان أحيانًا يخطر لي فجأة وبلا سبب، وكأنَّ عقولنا تجتَرُّ أحيانًا ما تختزنه فتُعِيده إلى وَعْيِنا في ساعات لنكمل فحْصَه وطحْنَه.

ولكنْ ذات يوم عثرتُ على شيء مُذْهِل غريب زاد المشكلة تعقيدًا، فقد كان لنا نحن تلامذة بلدنا فريقٌ محترمٌ لكرة القدم، فريق أول وفريق ثان، ولم أكن في كليهما، كنتُ شغوفًا باللعبة، ولكنِّي كنتُ أفضِّل التفرُّج ومراقبة اللاعبين، ولهذا كنتُ أرافِقُ فريقَنا إذا ذهب ليُبارِيَ فريقَ بلدة أخرى، وكانتْ مبارياتٍ رسميةً حقيقيةً، نرسل «باصه» مكتوبة وموقعًا عليها من رئيس الفريق ومدرِّبه،

ويأتي الردُّ مكتوبًا أيضًا وفيه تحديد اليوم والساعة والمكان، وفي اليوم المحدد (غالبًا صباح الجمعة) يُخطَّط الملعب ويُشتَرَى اليوسفاندي والبرتقال للهافتيم، وتُرسَل الأحذية القديمة منذ الصباح الباكر إلى الجزمجي ليُصْلِحَها، وتُنفَخ الكرة عند العجلاتي بقرش وتُطْلَى بحبَّةِ طماطم لكي تبدو جديدة، ونستعدُّ للمباراة.

وفي يوم الجمعة ذاك كنَّا قد ذهبنا لنُلاعِبَ بلدةً بينها وبين بلدنا مشوار، وكالعادة كان المكان الذي اختاره فريقُها للعب قريبًا من الجبَّانة، فنادرًا ما تجد في قُرَانا مكانًا فسيحًا مستويًا يصلح للعب إلَّا ذلك المكان الذي يقع على حافة الجبَّانة والذي يستعمل كجرن في أيام الدِّراس.

وشات أحدُ لعِّيبَتِهم الكرة شوتة «بوز» أرسلَتْها عالية بعيدة تخطَّتْ نطاق الملعب والجبَّانة، واستقرَّتْ فوق بناية حجرية صغيرة كانتْ قريبة من المزارع، وفُوجِئْتُ بأحدِ أفراد فريقِهم يشتم اللعِّيب الذي شات وهو يقول: «دلوقتي مين ح يجيبها من فوق السلطان حامد؟!»

وتركتُ تتبُّعِي للمباراة نهائيًّا، وما كاد يأتي الهافتيم حتى ذهبتُ أسأل أفراد الفريق الذي كنَّا نُلاعِبه، ومِن كلماتهم المقتضبة اللاهِثة عرفتُ أنَّ بلدهم فيها سلطان حامد آخَر، له مقام يُشْبِه إلى حدٍّ كبير مقام السلطان حامد في بلدنا، وله أيضًا نافذة يسيل منها شمع أبيض متجمِّد ويصنع أنهارًا وبحورًا في الأرض، وهو الآخَر تُنذَر له النذور، ويُستعان بيدِه وتُخفَض من أجْلِه الأسعار، وسرعان ما اكتشفتُ خلال مباريات أخرى وأسئلة واستقصاءات بلا مباريات أن هناك سلاطين آخَرِين، يكاد يكون لكل قرية في إقليمنا سلطانها الخاص.

وكان هذا أكثر من أن أستطيع أن أفكِّر فيه أنا وكل بلدنا مجتمعة.

وما قابلتُ إنسانًا سواءً كان من بلدنا أو من غيرها إلَّا وسألتُه، والشيء الذي كان يُفْقِدني عقلي أنهم جميعًا كانوا يأخذون الأمر بهدوء وبساطة ويستطيعون النوم بعد أسئلتي، بل ويتناولون الطعام ويضحكون،

وكأن من الطبيعي أن يُوجَد لكل قرية سلطان، له اسم واحد هو حامد، سلطان خاص بمقام خاص، سلطان لا يعرف أحدٌ كيف دُفِن، ولا مَن بَنَى له المقام، سلطان شيطاني استَيْقَظوا ذات صباح فوجدوا مقامَه منتصبًا عند حافة جبَّانتهم، ووجدوا مكانته سامقةً في أذهانِهم.

كل ما ظفرتُ به كان إجابات غامِضةً تزيد من ثورتي وعجزي وهياجي، فمِن قائلٍ: إنَّ هذا حدث من قديم الزمان ولا أحد يعرف سِرَّه، ومِن قائلٍ: إنَّه سلطان يَمُتُّ بصلةِ القُرْبى إلى أبي زيد الهلالي سلامة، ومِن قائلٍ: إنَّه سلطان واحد حقيقي، ولكنَّه كتَبَ في وصيَّتِه أن تُصْنَع له مدافن في بلاد عدة يُدْفَن في واحدٍ منها فلا يستطيع أعداؤه أن يَعْثُروا أبدًا على جثته.

ومِن قائلٍ: إنَّ السبب في هذه اللخبطة كلِّها هي الحكومة وهي وحدها المسئولة.

مِن أي مِلَّةٍ هو ومِن أي دين؟

الله وحدَه يعلم.

لماذا تحبُّونه وتقدِّسونه وتنذرون له النذور إذن؟

مَن يدري ربما كان ذلك لحكمة تَخْفَى على البشر.

ونحلَ جسدي، وبدأتْ ألوانٌ كثيرةٌ تتابع أمام عيني إذا وقفتُ، وأحيانًا كنتُ أكلِّم نفسي، ونظرتُ في المرآة يومًا فكدتُ لا أعرف ملامحي.

وخفتُ ولعنتُ السلطان ولُغْزَه واليوم الذي قدَّمتُ له فيه النذر، خفتُ أن أموت، وأقسمتُ أن لا أعود أفكِّر فيه، جعَلَني أبي أقسِمُ أمامَه علَّ صحَّتِي تعود، ولم تَعُدْ إليَّ الصحة؛ إذْ لم أستطع أن أمنع نفسي من التفكير،

حتى ولا بعد أن أخذني أبي إلى الحكيم، وقال لي الرجل السمين الطيب وهو يُمْسِك يدي الناحلة بكفِّه الطرية التخينة الدافئة: «مالك يا بني؟»

وخفتُ أن يعتبرني مجنونًا إنْ أنا قلتُ له، ويُرْسِلني إلى السراية الصفراء، فقلتُ: «ما فيش»، وفحَصَني فلم يَجِدْ شيئًا، ولكنِّي انتهزتُ فرصة خروج أبي، وخفتُ أن أُجَنَّ إن أنا لم أقُلْ له، فتردَّدتُ وأنا أسألُه إن كان يَعْرِف حلًّا لهذا اللغز، وسألَنِي ما هو ذلك اللغز؟ وقلتُ له كل شيء، وختمتُ كلامي بأنَّ ما أمْرَضَني هو أنِّي لم أجِدْ حلًّا ولا تفسيرًا.

وأطرقَ الرجل بوجْهِه السمين حتى تفرطح لُغْد الدُّهْن المتهدِّل من عنقِه ثم رفع رأسه، ولم ألْمَحْ في وجهِه استخفافًا ولا تكذيبًا، كل ما حدث أنَّه رفع لي يدَه وقال بوجهٍ طيبٍ جادٍّ: «دول إيه يا بني؟»

وحرَّك أصابعه، فقلتُ: «صوابعك.»

– «كم صباع؟»

– «خمسة.»

– «أنت متأكد؟! عد تاني.»

ومع أني كنتُ متأكِّدًا تمامًا إلَّا أني عدَدْتُها فعلًا ووجدتُها حقيقة خمسة، فابتسم الرجل وقال: «طب أوجد لي حل اللغز ده؛ اشمعنى الواحد له في كل يد خمس صوابع بس؟! ليه ما يكونوش ثلاثة؟! وليه ما يكونوش ستة؟! اشمعنى خمسة بس؟! جاوبني!»

ولم أستطع إجابتَه، وكان أبي قد حضر فشيَّعَنا إلى الباب وهو يضع يده ذات الأصابع الخمسة على كتفي ويقول لي:

«يا بني، فيه حاجات كتير في الدنيا دي مالهاش تفسير، فاشمعنى نقِّيت حكاية السلطان حامد عشان تموِّت نفسَك عشانها؟!

علشان تلقى لها حل لازم تفكَّر وعشان تفكَّر لازم تكون عايش، وعشان تعيش لازم تاكل، كُل!»

وظلِلْتُ آكُل حتى أبطلتُ التفكير، وحتى نَمَا جسدي وكبرتُ، وتركتُ مدارس ودخلتُ مدارس، ونسيتُ كل شيء عن حكاية السلطان كعادتنا حين ننسى إذا كبرنا كل ما أرَّق تفكيرَنا ونحن صغار.

6

وبعد سنين كثيرة وسنين، كنتُ في إجازة في البلدة ذات صيف، وعدتُ إلى البيت بعد المغرب فوجدتُ رجلًا غريبًا جالسًا في وسط الدار يلْتَهِم لُقَم العَشاء بسرعة وتوحُّش.

ولم أستغرب لوجود الرجل، فقد قلتُ إنَّه لا بد واحدٌ من ضيوف جدي الغريبين، وكان جدي رغم مُضِيِّ كل تلك المدة لا يزال عجوزًا كما هو، ولا يزال يُزاوِل هوايتَيْه المحبَّبتين، شرب القهوة الحلوة خلسة، واستضافة الغرباء،

وكانتْ هوايته الأخيرة هذه مبعثها حبُّه الشديد للحديث، كانتْ لذَّتُه الكبرى أن يجِدَ مستمِعًا ليحكي له، أو يجِدَ حاكيًا ليسمع له، وكان ساخطًا على بلدتنا التي لم يَعُدْ فيها أحدٌ يُحْسِن الكلام، وفي النهاية أنَّ مَن يُحسِنون فن الحديث قد ماتوا خسارة وتاواهم التراب، وتركوا جيلًا كالبهائم المكمَّمة لا يُجِيدون الكلام وكأنه بفلوس، ولهذا كان جدي شغوفًا بكل غريب يهبط إلى بلدنا، وكان نادرًا ما يهبط إليها غريب.

وما كان أسعدَه حين يتلَفَّتُ للسلام بعد صلاة العِشاء في الجامع فيَلْمَح بين صفوف المصلِّين غريبًا، فعادة الغرباء إذا هبطوا القرى أن يذهبوا إلى الجامع حيث فُرَص الاستضافة أكثر، وحيث يُمْكِن المبيتُ إذا لم يَجِدوا المضيافَ الكريم،

وكان جدي ما يكاد يلمح أحدهم حتى يسحبه من يده إلى بيتنا، وكم من المشاكل كانتْ تنشب، ولكن كان لا بد أن تُوقَد النار في النهاية ويتعشَّى الضيف، وتوشوش كنكة القهوة على مهلها في النار ويتكئ جدي على مسندين ويُخرِج صندوق «المضغة»،

ويروح يلوك أوراق الدخان التي قضى ساعات كثيرة من اليوم يدقُّها في الهون ويُضِيف إليها التوابل، ولا بد أن يحضر جدي للضَّيْف كيفَه، سجائر إذا كان يدخِّن، وجوزة إذا كان من كيْفِه المعسِّل ويبدأ بهذا الكلام.

وغريبٌ أمر هؤلاء الناس الذين كانوا يَفِدون على بلدنا؛ إذ هم في العادة لم يكونوا يزورونها لقضاء عمل معيَّن، هم فئة عجيبة من الناس تلفُّ القرى وتقضي في كل قرية ليلة، ومعظمهم لا يُجِيدون حرفةً ما، أناس هائمون على وجوههم هكذا،

أو كما يقولون سائرون بلاد الله لخلق الله، بعضهم لصوص تابوا، وبعضهم عُمَّال من المدينة عاطِلون، وبعضهم عندهم لَوْثة، وكثيرون فلاحون أفلسوا من كار الفلاحة الشاقِّ ولم يُوَفَّقوا إلى عمل آخَر، ولكنَّهم يتَّفِقون جميعًا أنَّ لكلٍّ منهم قصةً، وقصة في أغلب الأحيان رهيبة دامية؛

أزواج عشِقَتْ زوجاتُهُم عليهم وطردَتْهم بعدَما جرَّدَتْهم مِن كل ما يمتلكون، أناس يقولون إنَّهم محكوم عليهم بأن يظَلُّوا تائهين في بلاد الله هكذا إلى أن يَحِين أجلُهم، وتسأل عمَّن حكم فيقولون: هو، فتقول: مَن هو؟ فيقولون: هو والسلام! أناس تلمح في عيونهم نظرة حائرة تائِهة غير مستقرة، نظرة كلب ضال، نظرة مَن لا يعرف له بيتًا ولا أهلًا ولا أحد وراءه يهمُّه أمرُه، نظرة مَن لا يعرف إلى أين المصير ولا يهمُّه أبدًا إنْ كانتِ الشمس ستشرق مرة أخرى.

ولعلَّنِي ورثتُ تلك الهوايةَ عن جدي، ولكنَّ متعتي الكبرى أنا الآخَر كانتْ أن أربض بجواره إذا جاء الغريب، ولا تستطيع قوة في الأرض أن تنتزعني من مكاني أو تمنعني من سماع حديث الغريب أو تأمُّل هيْئَته أو قراءة ما يَدُور في وجهه.

تلك الليلة أيضًا جلستُ أحدِّق في الغريب الجديد، كان يرتدي جلبابًا قديمًا من العبك، وعمامة حمراء فيها قطعة سوداء من الخلف، ولم يكن مظهرُه يدلُّ على حيرة أو جنون، عيناه فقط كانتا مطبقتين على الدوام، لا يفتحهما إلَّا حين يتكلَّم حتى إذا ما سكت أطبق أجفانَه في الحال.

وكانتْ لجدي طريقةٌ ساحِرةٌ في بدء الكلام وفك عُقَد اللسان.

فهو يظلُّ ساكتًا حتى يتعشَّى الغريب ويشرب شايَه أو قهوته ويأخذ أنفاسًا من الدخان، وغالبًا ما كان الرجل يتكلَّم بعد هذا من تلقاء نفسه، ودون حاجة إلى سؤال، ومعظم هؤلاء الغرباء إذا تحدَّثوا كانوا لا يُبالِغون،

ولا يَكْذِبون، وكأنهم يدركون أنها ليلة، مجرد ليلة، وأنَّ المستمع رفيق طريق، مجرد رفيق طريق، ومهما كان في المبالغة والكذب من روعة، فلا شك أنَّ أرْوَع شيء عند الإنسان أن يُتَاح له ذات مرة أن يقول الحقيقة دون أن يجرَّ عليه قولُها مسئولية أو متاعب.

قال الرجل إنه من الفيوم، وإنه ذاهب إلى الشام في حب الله، وإنه سار على قدميه خمسين يومًا وأمامَه مسيرة مائة يوم بإذن الله، ولم يكن حديثه مُسلِّيًا، كان يتكلَّم ثم يصمت ويغلق عينيه دون أن ينتهي الكلام.

وبدأ جدِّي يتثاءب، وكنتُ لا أستطيع الكلام، فجدِّي كان قد نبَّه عليَّ ألف مرة ألَّا أفتح فمي إذا كان أحدُهم يتكلَّم وأنَّ عليَّ أن أجلس فقط وأستمع.

وكثيرًا ما كان يؤدِّي الحديث إلى سكوت، ويطول السكوت والنار قد تحوَّلتْ إلى جمرات، والجمرات غُطِّيَتْ بطبقة رقيقة من الرماد، والليل ساكن ونقيق الضفادع يملأ الليل بنغمة منظَّمة عميقة كأنه شخير الأرض التي نامت وراحت في النوم.

وفي نوبة سكوت طويلة أطلقْتُ السؤال الذي أرَّقَني طويلًا فسألته: لماذا العمامة الحمراء ذات القطعة السوداء من الخلف؟

فقال: «لبسنا كده.»

ورأيتُ جدي يعتَدِل وينفض عن نفسِه النُّعاس ويسأله باهتمام: «أنت من أنهي طريقة؟ وده لبس مين؟»

وفتح الرجل عينيه وقال: «احنا مش طريقة، احنا ولاد السلطان حامد، مالناش طريقة.»

وبدَتْ لي إجابتُه عادية جدًّا لا تستدعي حتى مجرد التعليق.

ولكني في اللحظة التالية كنت أنتفض.

وجلستُ على قرافيصي وأمسكتُ الرجل من يديه وأنا أستحلفه أن يروي لي كل شيء عن السلطان.

واستمع لي الرجل وهو يحدِّق ناحيتي بعينيه المغلقتين حتى خُيِّل إليَّ من طول ما جلس أنه بلا حراك،

ولكن بعد أن انتهيتُ رفع رأسَه وواجَهَني، كانتْ عيناه محمرَّتين، ولكنه لم يكن يبكي وصرخ فيَّ فجأة: «وتتهجم على السلطان بالشكل ده ليه؟!»

وأفهمتُه بخفوت أني لا أتهجَّم، أنا فقط أسأل.

وعاد يقول بغلظة وغضب: «وأنت مالك وماله؟! ما تخليك في حالك وتسيب الناس في حالها!»

وأجفلتُ.

وقال جدي: «مافيهاش حاجة يا سيدنا، دا بيسأل، هو السؤال حرام؟! قول له.»

وفجأة أيضًا سكت الرجل، وسقط رأسُه على صدره وهو يقول بصوت باكٍ وكأنه يؤنِّب نفسَه: «أيوه، أقول له، أقول له، أقول له على حبيبي السلطان، دا كان يا بني راجل مبروك.»

فقلتُ بانفعال: «مبروك ازاي؟ له معجزات؟»

فقال: «مبروك! ما تعرفشي يعني إيه مبروك؟! أمال أفندي إيه؟! بقى اللي شتِّت العدوِّين ما يبقاش مبروك؟! بقى اللي هزم الكُفَّار ما يبقاش مبروك؟! أمال أنت اللي مبروك؟!»

فقلت وأنا ألهث: «مين العدوِّين دول؟»

فصرخ فيَّ: «ما نتش عارف مِين العدوِّين؟! حد ما يعرفش العدوِّين؟! دا أبو باع طويل ومدد واسع هو اللي هزمهم، يا بو مدد واسع، شالله يا اهل الله، شالله يا سلطان حامد، يا هازم الكَفَرة، مدد يا حبيبي يا سلطان، مدد على طول الماداد ماداد!»

وكان صوتُه قد ارتفع حتى قارَبَ الأذان، ومضى يقول وحنجرته الكبيرة تتلاعب هابطة صاعدة بارزة كالورم من رقبته الطويلة:

«ماداد يا سلطان يا بو مدد واسع، ماداد على طول المدد، ماداد يا بو مقامات عالية في مصر وسوهاج وأشمون وكل البر، الناس لها مقام واحد وأنت ليك ألف، يا حبيبي مداد.»

ولم نجرؤ على قطع الرُّوحانية التي انتابتْه وكان واضحًا أنه لا يهلوس كما يفعل المجاذيب في الموائد، كان يبدو صادقًا ويبكي بكاءً حقيقيًّا.

وحين هدَأَ واطمأْنَنْتُ إلى أنَّ هدوءه دائم عدتُ أسأله، وأدهشني أنه راح يُجِيبني كالمغلوب على أمره وبصوت يحفِل بالندم والتوبة، ولكن إجاباته لم تشفِ غليلي، وقال شيئًا كهذا: «لما الغُزاة العدوِّين هجموا على مصر، قام لهم السلطان حامد، وأصحابه، وقال لهم والله ما تدخلوا إلا على جثتي.

بصوا العدوِّين لقوه بجلابية استهتروا بيه، طلع له واحد منهم ورفع عليه سيفه شد منه السيف وتناه، جه العدو يزقُّه فحس أن الجبل يتحرك وهو لم يتحرك عن مطرحه قيراط، طلع له عشرة يزقُّوا فيه ما ينزق، بص قائدهم لقي رجليه غارزة في تراب البر ورأسه محصله عند عنان السماء وبيقول: «والله لو جبتوا قد جيشكم ده آلافات ما تقدر جيوش الدنيا كليتها تلحلحني عن تراب البر»،

فضلم يفكروا يعملوا إيه في غريمهم ده، نط عجوز منهم وقال لهم: أنا لفيت الطريق يا رفاقه، وعرفت أجيب داغه، قالوا: ازاي؟ قال دا جسمه طاهر ما يأثر فيه السيف طول ما هو طاهر ما ياخد السلاح فيه إلَّا لما يتنجِّس، قالوا: ازاي؟ قال أنا الكفيل، أنا ح بول لكم على رجله أنجسها، والشاطر اللي ورا بولي يضرب بالسيف، وقف العجوز النجس يبول على رجله ومن وراءه سيف غدار ضرب ضربة طير الرِّجْل، قال لهم سلطاننا حامد: «وإيه يعني؟! دي رجل راحتْ ولسه ليه رِجْل.» ورجع خطوة، وبالطريقة هياها قطعوا له إيد، ضحك وقال لهم:

«ما لسه لي إيد! والله يا كفار يا عدوِّين، لأورِّيكم، ولم أخلي فيكم إيد ماسكة إيد!» وفضل العجوز النجس يتبول والسيوف وراه تندب، وجسمه الطاهر في كل بلد ان دارت فيها الحرب يتقطع واللي غفل عنه العدوِّين ان كل حتة انقطعتْ كانت بتكبر وتبقى راجل يحارب الكفرة ويهجم على العدوين ويقول أنا ابن أبونا حامد، أنا السلطان، أنا اللي ح وريكم نجوم حمرا في عز الضهر!

وقطَّعوه قطع ملايين، وكل قطعة بقتْ راجل، ولما حصَّلوا رأسه كانوا حصَّلوا الشام، وكانوا ولاده بقم آلافات، قاموا على العدوِّين وكل واحد يتلم على واحد ويشيله من فوق راسه ويرميه في قاع البحر.

ولما خلص العدوِّين واتنضف البر قال: «نحمدك يا رب!» وطلع منه سر الإله على طول.»

ونام الرجل فجأة.

وجدتُ رأسَه يسقط على صدره وشخيره يتصاعَد بلا سابق إنذار.

ولم أَكَدْ أستعيد حكايته لأفكِّر فيها وأستعيد التاريخ لأخمِّن مَن يكون «العدوِّين» حتى وجدتُ رأس الرجل ذا العمامة الحمراء يرتفع مرة واحدة وصاحبه يقول وكأنَّه يتكلَّم وهو نائم:

«وحِّد الله، سيبك! قول: يا باسط، اللي يزرع الجميل عمره ما يحصد غدر، والناس ما بتنساش، قدِّم لهم السبت تلاقي ألف حد قدامك، وكله فدا السلطان، ماداد يا سلطان يا حبيبي على طول المدد ماداد!»

7

هناك طريقة مشهورة لجعل السلحفاة تتحرَّك باستمرار؛ وذلك بأن نربط على ظهرها عصًا طويلة نضع في نهايتها طعامًا تراه السلحفاة فتتحرَّك للوصول إليه، وبالطبع لا تَصِله أبدًا؛ ولهذا تستمر تتحرك.

نحن مثل هذه السلحفاة، لا بد لكي نتحرَّك أن يكون ثمة أمل في متناول أبصارنا نحاول الوصول إليه، ولكننا أحيانًا لا نرى الأمل، تخفيه عنَّا أحداث الحياة فنتوقَّف، لا يائسين، ولكن لكي نبحث عن الأمل، ولا بد للبحث عن الأمل أن يكون لدينا «أمل» قوي في العثور عليه، فترات البحث عن الأمل هذه يسمِّيها الناس اليأس، بل ويُغالون ويضعون اليأس كشيء رأسه برأس الأمل سواءً بسواء،

مع أن الحياة كما نرى أمل متصل، وحركتنا مستمرة، إمَّا لتحقيق الأمل أو العثور عليه، بل فترات البحث عن الأمل هذه التي يسمُّونها اليأس فترات يكون فيها الإنسان أشدَّ تفاؤلًا وأكثر حركة من المؤمِّل.

والباحث عن الأمل أو اليأس كما يقولون أشد حرصًا على الأمل ممَّن عنده أمل، والذي لا يملك القرش أكثر حرصًا عليه ممَّن يملكه، بل إنَّ المؤمِّل قد يضيع منه الأمل، أمَّا الباحث عن الأمل فإنه لا يفقد الأمل أبدًا في العثور على الأمل، اليأس أشدُّ تفاؤلًا من المؤمِّل، ولو كان أقلَّ تفاؤلًا لمات في الحال أو لانتحر.

وطوال هذه السنين التي كنتُ آكل فيها وأتخن — وقد تركتُ قضية السلطان — كنت في الحقية لم أيأس من العثور لها على حلٍّ، كل ما حدث أنني كنتُ أتحرَّك يحدوني أمل ما، ولكن الحكيم الطيب حين أراني أصابعه وسألني ذلك السؤال ضاع من أمام عيني الأمل، وضياع الأمل ليس بالأمر السهل، لا بد له دائمًا عن أسباب في غاية المنطق والمعقولية.

وحاول أن تناقِش «يائسًا» ما، فسوف تجِدُ ليأسِه أسبابًا في غاية القوة، ولكنَّك سوف تجِدُه أيضًا يبحث عن الأمل، وأن يعثر الإنسان على الأمل مرة أخرى مسألة أحيانًا لا تحتاج إلى منطق ومعقولية، ولنأخذ حالتي مثلًا.

لم يكن كلام الرجل المجذوب معقولًا ولا منطقيًّا، وليس له وجاهة كلام الطبيب، ولكن كم هي غريبة أمور الدنيا! فبلا مقدِّمات أو علامات وجدتُ أشياء مكتومة في صدري ومختزنة قد تراخَتْ فجأةً وانعكستْ، وحفِلَتْ نفسي باتِّساع وتفتُّح لا حدَّ لهما، وأحسسْتُ أنَّ الأمر لا يحتمل أكثر من أنْ أمُدَّ يدي وآتِي بحلٍّ لمشكلة السلطان.

كان شيء ما قد حدث بعدَما استمعتُ طويلًا إلى تخريفات المجذوب، شيء وكأنني كنتُ أشكُّ في وجود الله مثلًا، ويحيِّرني أمرُه ولا أستطيع أن أجزم بوجوده أو عدمه، وفجأة عثرتُ على تلسكوب غريب ممكن أن أنظر منه فأرى السماء، وأتحقَّق من وجود الله!

ولم آخُذْ تخريفات المجذوب على أنها تخريفات، أخدتُها من زاوية أخرى، فلا بد أن السلطان حامد هذا كان من نوعٍ ما عاش ومات، كما يعيش الناس ويموتون، ولكن أية حياة هذه؟! وأيُّ رجل هذا؟! وتُرَى ماذا فعله حتى يحتلَّ من نفوس الناس تلك المكانة الرهيبة؟! وحتى يُجَنَّ أناس ويُجْذَبوا حبًّا فيه؟! وتُنسَج حوله الخرافات والأساطير، وتُقام له مئات الأضرحة في مئات البلاد وتُضِيء كل ليلة بعشرات الشموع، مئات الليالي، وربما لمئات السنين؟!

وأمرٌ آخَر، فأن تعمَلَ طيِّبًا مسألة قد تخصُّك أنت وحدك، ولكن أن يقدِّر الناس أعمالك؛ وبالتالي يقدِّروك مسألة أخرى، فالدنيا حافِلة بالطيِّبِين الذين عاشوا للناس وماتوا من أجلهم فلماذا كلُّهم لا يُقدَّرون؟! لماذا يُقدَّر البعض دون البعض، وعلى أيِّ أساس إذن يختار ملايين الناس من أعمالك ما يستحق التقدير وما لا يستحق؟ ولماذا يُصبِح بعض الناس من معبودي الجماهير — كما يقولون — بينما لا يكونون هم أشرف الناس، ولا أطيب الناس، ولا أكثر حبًّا للناس وتضحية من أجلهم؟!

ولم أكن أدري وأنا أقلِّب هذه الأسئلة كلَّها في رأسي أنني ممكن أن أجِدَ الإجابة عليها عند روجيه كلمان!

كنتُ قد عدتُ إلى القاهرة من الإجازة القصيرة، وكلِّي تفتُّح لا لمسألة السلطان حامد وحدها، ولكن للحياة نفسها.

وكم أدركتُ خطئي لأني ظلِلْتُ فترةً طويلة من حياتي لا أفكِّر إلَّا فيها وحدها! فكما يقولون قد تجد ما تفكِّر فيه فيما لا تفكِّر فيه، وقد تجد ما لا تفكِّر فيه فيما تفكِّر فيه.

لا بد أن هذه الحكمة صحيحة إلى حدٍّ ما، ولو إلى الحد الذي يجعلني أومن أن لقائي بمدام إنترناسيونال كان مجديًا، وبالمناسبة لم يكن اسمها إنترناسيونال، كان اسمها «جين»، ولم أعرف إلى الآن جنسيتها، فأحيانًا كانت تقول إنها هولندية، والباسبور الذي معها كان من دوقية لوكسومبرج، وتقول: إنَّ باريس هي محل إقامتها، وحين عرَفْتُها كانتْ قادمةً من جنوب أفريقيا في طريقها إلى زوجها التشيكوسلوفاكي الذي يعمل مهندس مناجم في بولندا، وبالشرف، أني لا أبالغ؛ فهي نفسُها لم تكن تجد غرابةً في هذا،

كانت تهزُّ كتفَيْها ببساطة وتقول: أنا إنترناسيونال، أمَّا كيف عرَفْتُها، فالمسألة في بساطة جنسيتها، الصُّدَف المحضة دفعتْني لأن أزور الإسماعيلية عقب الاعتداء الثلاثي على مصر، والصُّدَف المحضة هي التي دفعتْني لأن أقابِل أحد أصدقائي الأطباء في مطعم اللوكاندة التي كنتُ أنزل فيها، والصُّدَف المحضة هي التي دفعتْ صديقي هذا لأن تتولَّاه «نوبة شهامة»

ويدعوني لأن أُقِيم معه في حجرته بمستشفى الإسماعيلية وكان يعمل فيه طبيبًا مقيمًا، وأنا أحب جوَّ المستشفيات والملابس البِيض الحِسان، ورائحة اليزول إذا جاءتْ إلى أنفي من بعيد وكانتْ لطيفةً خفيفةً.

وهناك عرَفْتُ مدام انترناسيونال، كانتْ إحدى مرضى المستشفى، وكانتْ موضوعة تحت الحراسة، فقد كانتْ أحدَ ركَّاب الباخرة «كارولينا» السويدية التي حجزها الاعتداء الغاشم في مياه القنال.

وكانت جين هذه ملحوسة لحسة منقطعة النظير، فهي لم تكن مريضة، ولكنها حاولت الانتحار في الباخرة، وأنقذوها في أول لحظة، ولكنها ادَّعَتْ أنهم جاءوا متأخِّرين بعدما سرى الأسبرين في جسمها، وأنَّ قلْبَها ما لم يعمل له «رسم» سيتوقَّف في الحال، وإذا عرَفْنا أنَّ الباخرة لم يكن فيها جهاز رسم قلب كهربائي أدركْنا أهدافَ مدام انترناسيونال، كان هدفها أن تهبط إلى البر وتعيش في مصر؛ إذْ كانتْ قد زارتْ تسعًا وثلاثين بلدة من بلاد العالم وكانتْ تريد أن تكملها الأربعين لتستطيع إذا عادتْ إلى باريس أن تحكي لصديقاتها عمَّا رأَتْه في الأربعين.

وسألتُها: «ألستِ ذاهبةً إلى زوجك في بولندا؟»

فقالتْ: «لا، نحن نلتقي على الدوام في باريس، فأنا لا أستطيع أن أحيا في غير باريس.»

وقلتُ لها مرة: «لم لا تفكِّرين في هدفٍ لحياتك؟»

فقالتْ: «كيف أفعل هذا وهدفي في الحياة أن أحيا بلا تفكير؟!»

ولو لم تقُلْ ذلك بطريقتها البادية الصنعة لحسبْتُها فيلسوفة، أو من المفكِّرين، وكان صديقي الطبيب لا يكاد يستقر في الحجرة أثناء الليل أو النهار خلال الأيام الثلاثة التي مكثتُها في المستشفى، ما تكاد تمضي دقيقة حتى نسمع دقًّا:

«الخواجاية عندها مغص يا دكتور»، ويذهب صديقي فلا يجد مغصًا ولا إسهالًا، ولا يكاد يعود حتى يعود الدق من جديد: «الخواجاية عندها احتباس في البول.»

وكنت كثيرًا ما أذهب معه، ولم يكن صديقي ضيقًا بها، كانتْ شيئًا جديدًا في حياة المستشفى الروتينية وحياته، وكثيرًا ما جلسنا نتحدَّث، وكثيرًا ما حمَلَنا الحديثُ بعيدًا، إلى أبعد من جدران المستشفى ومأساة الحرب،

وأخطأتُ مرة وذكرتُ لها حكاية السلطان، وكأنَّها كانتُ تنتظر طول عمرها أن يقول لها أحد شيئًا كهذا، فإلى أن انتُزِعتْ من سرير المستشفى انتزاعًا إلى الباخرة كانتْ لا تزال تسألني وتُلْحِف، وتدقِّق، وتروع للتفاصيل وتقول: «أوه! يا سلام!» و«يا سلام» هذه هي الكلمة الوحيدة التي تعلَّمَتْها أثناء إقامتها بالمستشفى.

ولم تكتَفِ بعنواني المكتوب الذي أعطَيْتُه لها، ولكنَّها ظلَّتْ تردِّده حتى حفِظَتْه عن ظهر قلب.

وودَّعَتْني وهي تقول: «حتمًا سأكتب لك.»

ولكن لم أتوقَّع أبدًا أن تفعل.

وعدتُ إلى عملي، وإلى القاهرة، وإلى الساعات اليومية الثابتة التي كنتُ أقضيها في دار الكتب.

كنتُ قد أمسكتُ بخيطٍ ما، وكان تردُّدي على الدار هدفُه التأكُّد منه، فبحثتُ عن أسماء جميع السلاطين الذين حكموا مصر أو حتى مَن قدِموا إليها غازين أو زائرين، بل حتى أسماء سلاطين آل عثمان راجعْتُها كلَّها، ولم أجِدْ ظلًّا ولا إشارة واحدة لسلطان باسم السلطان حامد.

وحتى هذا الخيط الواهن انقطع، وبهذا فقدتُ كلَّ أثر للسلطان.

غير أنَّ حماسي لم يفتر أو يقل.

يومان في الأسبوع كنتُ أذهب إلى مكتبة الجامعة، ومِن هناك إلى قسم التاريخ في كلية الآداب، وأخطئ إذا قلتُ إنَّ جهودي كانتْ تذهب عبثًا؛ إذْ خلال شهور طويلة كنتُ قد تعلَّمتُ أشياء عن تاريخنا لم أكن أحلم بمعرفتها، وكنتُ قد خرجتُ بعدة صداقات،

ليس أقلها صداقة متينة كانت بيني وبين «علي بك» القزم الذي لا يكاد طوله يزيد على المتر والذي يبيع الكتب القديمة رائحًا غاديًا بين العتبة والأزهر، وكانتِ الحكاية قد تسرَّبَتْ مني إلى أصدقائي وإلى معارِفهم، حتى كنت أحيانًا أجِدُ أناسًا لا أعرفهم يبتسمون لي إذا قابلوني في مكان عام ويقولون: «هيه! عملت إيه في حكاية السلطان؟»

ونفس السؤال كنتُ أسمعه من شبَّان أهل بلدنا وطلبتها، وحتى الكهول، ومع أن الوضع كان قد انقلب، وانتقلتُ من الطفل السائل إلى الرجل المسئول، إلَّا أنَّ إجابتي كانتْ لا تكاد تختلف عن الإجابات التي كنتُ أُجَنُّ لها وأنا صغير.

وما أكثر ما كان يصلني من أفكار واقتراحات! يضرب أحدهم كتفي بشدة ويقول: «وجدتُ لك كتابًا يصلح»، ويأخذني آخَر بالحضن ويقول: «خلاص، عرفت حكاية السلطان»، ويحكي، وإذا به سلطان غير السلطان، وكنتُ أتوقَّع أي شيء إلَّا أن أفتَحَ صندوقَ الخطابات مرة فأجد خطابًا راقدًا في قاعِه وعليه طابع بريد أجنبي.

كان الخطاب من مدام انترناسيونال.

وما كدتُ أفتَحُه حتى تساقَط منه شيء، ولكني شُغِلْتُ عنه بقراءة الخطاب، ولم أكن أتوقَّع أن يكون لها مثل ذلك الخط الجميل، ولم لا أقول: إني ما كدتُ أعرف أنَّ الخطاب منها حتى وجدتُها تلوح في خاطري، وأحس أني حقيقة افتقدتُها، أحيانًا يبدو الشخص المتعِب جذَّابًا من بعيد.

وعلى عكس طريقتها في الكلام كتلك الطريقة التي تظن معها أنها لا تتحدث، ولكنها تمثِّل، كان أسلوبُها في الكتابة رزينًا، حتى كدتُ أظنُّ أنها أصبحتْ أرملة، والأغرب من هذا كانت تتحدَّث عن السلطان!

قالت إنها منذ أن تحركتْ بها الباخرة وغادرتْ قنال السويس، وهي لا تفكِّر إلَّا في مشكلة السلطان، وقد أحسَّتْ — وبنصِّ كلامِها — لأول مرة أنها وجدتْ شيئًا يستحق أن تفكِّر فيه، ولأسخر منها ما شئتُ، ولكنَّها فعلتْ، والنتيجة مُرفَقة بالخطاب.

وتأمَّلْتُ ما سقط من يدي حين فتحتُ المظروف، فإذا به صفحات من كتاب مطبوع.

وعدتُ أكمل قراءة الخطاب الغريب:

لا تَسَلْ كيف عثرتُ على هذه النتيجة، فمنذ عودتي إلى باريس وأنا وصديقاتي لم نستَرِحْ لحظة واحدة، ولم يكن لنا همٌّ طول الوقت إلَّا البحث في مشكلة السلطان، وكنتُ أريد أن أحدِّثَك بالتفصيل عن الجهود الكبيرة التي بذلناها لولا أني أُوثِر أن أُخْبِرَك بأهمِّ شيء،

ففي الشهر الماضي صدر عن إحدى دُور النشر هنا كتاب يُعتَبَر وثيقةً تاريخيةً مهمَّةً، وهو عبارة عن مجموعة الخطابات التي تلقَّاها المسيو جي دي روان من صديقه روجيه كليمان، وروجيه كليمان كان أحد علماء الآثار الذين رافقوا حملة نابليون على مصر،

ويُقال إنَّه لم يَعُدْ وإنَّه استَمْصَر وارتدى الملابس الوطنية وأقام هناك، وها أنا ذا أُرْسِل لك مع خطابي هذا بعض صفحات منتزعة من الكتاب وهي تحتوي على الخطاب الأخير، ولعِلْمِك أنَّ الذي قام على تحقيق هذا الكتاب ومراجعته وتدوين الملاحظات عليه هو الدكتور س. مارتان عضو الأكاديمي فرانسيز،

وبهذا تستطيع أن تطمئنَّ تمامًا إلى سلامة كل ما ورد فيه، وأنا لا أعرف إذا كان ما جاء في الخطاب الذي أرسَلَه العالِم الفرنسي ما يكفي لحلِّ لغزِ السلطان أم لا، ولكن لا أريد أن أمنعك من قراءة الشيء الذي انتظرتَه طويلًا، وأظنُّك في شغف شديد للاطِّلاع عليه.

أرجوك، اكتب لي حالًا وأخبرني بكل شيء.

ملحوظة: هل عندكم حقيقة قرية اسمها «شطانوف»؟

وهل لا تزال موجودة إلى اليوم؟ صِفْها لي في خطابك أرجوك.

8

والواقع أني لم أكن في شغف شديد لقراءة الصفحات، كانتْ حالتي أقرب ما تكون إلى الذهول، لم يكن ذهول الدهشة، ولكنَّه ذهول الاطمئنان، فأنا لم أُصارِح أحدًا برأيي هذا، ولكني كنتُ كثيرًا ما أفكِّر فيه،

كنتُ أحيانًا ينتابني خوفٌ من نوعٍ ما، خوفٌ أن أكون قد ضخَّمتُ الموضوع أكثر ممَّا هو في الواقع، خوف أن يثبت لي في النهاية أنَّ السلطان حامد هذا ليس له لغز ولا مشكلة، وأنني أنا الذي صنعتُ اللغز وخلَقْتُ الإشكال، وممكن أن لا يثبت أن هناك سِرًّا وراءه ولا يحزنون.

ولو حدث هذا كنتُ أُصِبْتُ حقيقة بالذهول.

لحظتَها كنت أحسُّ براحةٍ غريبة، راحةٍ تمنعني عن الحركة وحتى عن محاولة معرفة الحل، وكأنَّه كان يكفيني أن أعرف وأتأكَّد أنَّ هناك حقيقةً سِرًّا، راحة مضتْ تدفعني إلى أن أفكر في أي شيء إلَّا التفكير في تصفُّح الأوراق.

وخطَرَتْ لي شطانوف، لماذا لم أتذكَّر أنَّ جدي الأكبر طالَمَا حدَّثني عنها، وطالَمَا ذكَّرني أن لنا هناك أقرباء، وأنَّ جدي الأعلى غادَرَها في أيام القحط، واستقرَّ في بلدنا، ولماذا لا يكون السلطان حامد قد أقام فترة في شطانوف في الزمن القديم، ولماذا لا أكون من أحفاده؟!

وقلتُ أرحَمُ نفسي وأقرأ الخطاب.

ولكنِّي وجدتُ الصفحات مكتوبةً بالفرنسية وأنَّ محصولي فيها ضعيف؛ ولذا أسرعتُ إلى أحد الأصدقاء الضليعين فيها، واشتركنا في ترجمته، وهكذا كانت بدايته:

الخطاب رقم 10

هذا هو الخطاب الأخير في المجموعة، وإنْ كان بعض الناس يعتقدون أنه لم يكن الأخير، وأنَّ الأستاذ كليمان أرسل بعده خطابًا إلى صديقه المسيو دي روان ولكن الصديق مزَّقَه عقب قراءته لسبب لا يزال مجهولًا.

أمَّا مصير روجيه كليمان بعد كتابته هذا الخطاب فليس معروفًا على وجه الدقة، ومع أنَّ بعض الثقات يؤكِّدون أنَّه عاد إلى فرنسا في أُخْرَيات أيامه حيث وافاه الأجل، فإنني شخصيًّا ضد هذا الرأي.

وها هو الخطاب:

القاهرة في 20 يونيو سنة 1801

عزيزي جي

لا زلتُ لا أعرف إنَّ كان خطابي الأخير قد وَصَلَك أم ضلَّ الطريق إليك، ولا أعلم إنْ كنتَ قد كتبتَ ردًّا عليه وفُقِد هو الآخَر، أم أنَّنِي لا أزال سيِّئ الظن بمصلحة بريدنا الموقَّرة.

على العموم، وسواءً ألَقِيَ خطابي هذا مصيرَ سابِقِه أم وَصَلَك سالِمًا، فإنني أحسُّ أني لا بد أن أكتب لك، حتى ولو كنتُ متأكِّدًا أنه لن يصلك، فهناك أشياء كثيرة تحدث داخل نفسي،

وأُرِيد أن أُفْضِيَ بها لصديق، فكما تعلم أنا لا أجرؤ على أن أهمِسَ لأحد هنا بما يَدُور في خلدي، أعلَمُ أنَّك ستَسْخَر مني كعادتك، ولكن، أرجوك حاول أن تفهمني، فالناس هنا لا يريدون.

طلبتَ مني في خطابك الذي أرسلتَه منذ أكثر من ستة شهور أن أحدِّثَك عن مصر والمصريين، وذلك الشعب الذي يحيا على ضفاف النيل، ومشكلتي يا صديقي العزيز، هي هذا الشعب!

إنَّني أعترف لك أنني لم أكن هكذا يوم جئتُ، أنا — كما تعلم — حياتي هي فرنسا، وقد اشتركتُ في حمل جمهوريتنا على أكتافي، كنتُ وأنا أضَعُ قدمي على أرض مصر أحسُّ أني مُقْبِلٌ على بلاد أفريقية مظلِمة، أحمل لها شعلة الحضارة وأُذِيقها طعْمَ الجمهورية التي تنهل منها بلادي، فإذا بي اليوم، ماذا أقول؟! لقد شاهدتُ القُوَى الخارِقةَ بعيني يا روان، لقد مسَّنِي سِحْرُها ولكنَّك لن تفهم، لن أجِدَ أحدًا في العالَم، عالَمِكم، يفهم ما أعني، فلماذا أُتْعِب يدي وقلمي؟!

حسنًا، سأصنع كما يصنع مُرْشِدو الآثار، وسأحدِّثك عن مصر، فأظن أن الحديث في هذا هو الذي يستهويك، المصريون يا صديقي ليسوا كما تقول، فهم لا يرقصون حول النيران في الليل، وحَرِيمهم أبعد عن حريم ألف ليلة وليلة،

وهم غير المماليك، وأظنُّك لا تعلم هذا، والمماليك انتهَيْنا منهم أو من أمرهم في أولى جولاتنا معهم، جاءوا في صفٍّ طويل يرتدون الملابس الحريرية الهفهافة ويركبون الخيل المطهَّمة وخلف كلٍّ منهم عبدٌ أسمر يجري، جاءونا كدون كيشوت، شاهِرين سيوفَهم ويصرخون فينا أن نخرج لهم لتدور بيننا وبينهم الحرب ويبدأ النزال.

وكانتْ إجابة الجنرال (يقصد نابليون) عليهم حاسمة، فقد أطلَقَ عليهم مدفعيته في الحال.

وطبعًا سقطوا يتخبَّطون ويصرخون ويلعنون نذالة «الفرنسيس» ويترحَّمون على زمن الشجاعة والإقدام.

وبعد معركة أو معركتين كنَّا قد انتهَيْنا منهم كما قلتُ لك.

أمَّا المصريون، فبعضهم يسكن القاهرة والمدن، ومعظمهم يزرعون الأرض ويسكنون قُرَى سوداء مبنية بالتراب في الأرياف واسمهم الفلاحون.

وآهٍ من هؤلاء الفلاحين يا جي!

إذا رأيتَهم عن قرب، ورأيتَ وجوهَهم التي تبتسم لك في طيبة وسذاجة، وأدركتَ خجَلَهم الفطريَّ من الغريب، ربما يدفَعُك هذا إلى الاستخفاف بهم وتعتقد أنَّك لو ضربتَ أحدهم على قفاه لما جَرُؤَ على أن يرفع لك وجهَه، ولتقبل الإهانة بكل سعادة وخشوع.

حذارِ أن تفعل شيئًا كهذا يا جي!

فقد حاوَلَ الجنرال وكليبر وبيلو ذلك وندموا.

لا أحد يستطيع أن يَسْبُر غَوْر هؤلاء الناس، تلك القبيلة ذات الملامح المتشابهة التي هبطتْ ذات زمان بعيد إلى وادي النيل، وآلَتْ على نفسِها ألَّا تتحرَّك من مكانها أو تتفتَّتَ، القبيلة التي تعلَّمَتْ أن تَحْنِيَ رأسَها لعاصِفة الغُزاة ثم تَمْضُغهم على مهل، القبيلة التي تسكن واديًا مفتَّحًا من كل الجهات تستطيع بأيِّ جيش صغير أن تغزوه، والمشكلة ليستْ في الغزو أبدًا، المشكلة ما يحدث بعد الغزو.

وأتحدَّى التاريخ أن يُثْبِتَ أنَّ غازيًا دخل هذه البلاد واستطاع أن يغادِرَها سالِمًا، لدَيْهم آلة عجيبة، هؤلاء الفلاحون، يستعملونها لطحن الحبوب، حجر كبير يدور فوق حجر كبير ويُوضَع الحب من فوق سليمًا ليَخرُج من بين الحجرين أنْعَمَ من الدقيق.

لقد وجدْنا الأتراك هنا قد أصبحوا دقيقًا من أزمنة طويلة مضتْ، وكان المماليك في طريقِهم إلى نفس المصير، لستُ أدْرِي أين تكمن قوَّتُهم، ولا كيف تتمُّ تلك العملية؟! ولكن المؤكَّد أنها تتم.

وقصة حامد، لا أقول: إنها توضِّح ما أريد، ولكنْ فسِّرْها إنْ كنتَ تستطيع، لقد جئتُ هذه البلاد عدُوًّا، ولن أخْدَعَ نفسي وأقول — مثلما يقولون كلهم هنا — إنني جئتُ لأحرِّر المصريين من المماليك، جئتُ عدوًّا يا صديقي، جئْنا كلُّنا عدوًّا قويًّا مسلَّحًا بأحدث ما وصلتْ إليه أوروبا من مخترعات وآلات دمار، جئْنا غُزاةً قادِرين، فإذا بنا اليوم في وَرْطة، وإذا بمشكلتنا هي كيف ننتزع أرجلَنا لننجوَ بأنفُسِنا مِن طمْي هذا البلد وأناسِه الذي نحسُّ بأنفسنا نغوص فيهم ونختفي.

ولا أزعم أني سأُحْسِن الحديث عنهم، فليس في استطاعتي أن أفعل شيئًا كهذا، سأحدِّثك فقط عن حامد؛ فمنذ شهور كثيرة وهو الموضوع المفضَّل للحديث بيننا حين نَمْلِك الحديث، ويكفي أن تعلم أنَّ القيادة قد أصدَرَتْ أمرًا غير مكتوب بمَنْع الحديث عنه.

وحامد هذا ليس زعيمًا من زُعَماء المصريين، بل إنَّه إلى شُهور قليلة لم يكن أحدٌ يهتمُّ بحامِدٍ هذا أو يُقِيم له وزنًا، فقد كان أحد فلاحي قرية شطانوف الواقِعة بين فرعَيِ النيل، وأظنُّك لا يمكن أن تعتقد أن اسم شطانوف هذا اسم فرنسي، ولكنَّه كذلك، فالقرية كان اسمها في الأصل كفر شندي وكان بجوارها قلعة قديمة من قلاع المماليك، وحين غزَوْنا الدلتا، وطرَدْنا المماليك،

هدمنا القلعة القديمة وبنينا أخرى جديدة بخامات محلية وأسمَيْناها شاتو نيف (أي القلعة الجديدة)، وكذلك غيَّرْنا اسم البلد وسمَّيْناه باسم القلعة، ولا تحسبْنِي أسخَر حين أقول إن هذا كل ما صارت إليه رسالتنا تجاه بلاد أفريقيا المظلِمة،

أن نغيِّر اسمًا باسم، ولكن الفلاحين غيَّروا فيما غيَّرْنا، بطريقتهم الخاصة، فأطلَقُوا على القرية اسم شطانوف بدلًا من شاتو نيف!

حامد كان من فلاحي هذه القرية الذين يزرعون الأرض، ويُصلُّون لله في الجامع، وظلَّ هكذا إلى أن جاءتْ قوَّاتُنا وعسكرَتْ في القلعة الجديدة، وكانتِ القوات بقيادة الكولونيل بيلو الذي عانقْتَه وأنتَ تودِّعُني في مارسيليا، أتذكُر؟

والقلعة كانت بالِغةَ الأهمية إذ كانتْ نقطةَ ارتكازنا الرئيسية في الدلتا كلِّها، وكانتْ في الوقت نفسِه قاعدةً تَخرُج منها الدَّوْريات لتفتيش المنطقة بانتظام.

وكانت سياسية بيلو منذ أن حلَّ في القلعة أن نتجنَّب مُضايَقة الفلاحين أو التحرُّش بهم حفظًا لسلامة القاعدة، وليس لأننا أصدقاء المصريين، كما كان يُحاوِل الرجل الطيِّب أن يُفهِم الفلاحين، ليس هذا فقط، بل كانتْ سياسة الجيش عامة أن يحاول التقرُّب من الوطنيين ويوطِّد علاقته بهم.

ولم نستفِدْ شيئًا من إقامة أمثال هذه العلاقات؛ إذْ كلَّما حاولنا أن نتقرَّب منهم ازدادوا نفورًا، وكلَّما حاوَلْنا إفهامَهم أنَّنا أنْقَذْناهم من ظلم المماليك نظروا إلينا طويلًا وكادتْ نظراتهم تقولُ: جئتم لتنقذونا من المماليك،

وجاء المماليك لإنقاذنا من الأتراك، وجاء الأتراك لإنقاذنا من التتر، وجاء التتر لإنقاذنا من الخليفة، وجاء الخليفة لإنقاذنا من البطالسة، وجاء البطالسة لإنقاذنا من الإغريق … لماذا تخصُّونا بشهامتكم أيُّها السادة؟!

وما أقسى نظرات هؤلاء المصريين حين يوجِّهونها إلى عدوٍّ غريب، إنهم، بينهم وبين أنفسهم، يعامِلون بعضهم كالدُّيوك، طول النهار لا يتحدَّثون إلا شتائم، هناك أكثر من مائة لقب للأب تبدأ من المركوب وتمر بكل ما يُلبَس في الأقدام، وتغطي المملكة الحيوانية حتى الخنزير، وأي مكان في جسد الأمِّ ممكن أن يصبح مادة للشتائم شعب ثروة شتائمه لا تجِدُها عند أي شعب آخَر،

ولا يتكلَّمون إلَّا زعيقًا ومع هذا فليجسر غريب، أي غريب، ويُحاوِل أن يلمس أحدَهم، ما إنْ يحدث هذا حتى تحدث المعجزة، وإذا بهم يواجهونه وقد نسوا كلَّ ما كان بينَهم من شتائم وخلافات.

وكنَّا دائمًا نحسُّ بنظراتهم تكاد تلتَهِمنا، وما أقسى أن تعيش بين شعب لا يحاول أن يُخفِيَ عداوته! وهكذا ظلَّتِ الهوَّة تتَّسِع حتى حدث عصيان القاهرة الذي حدثْتُك عنه، ومنذ ذلك الانفجار وأعصاب قوَّاتنا في انهيار مستديم.

ورغم تعليمات بيلو وتنبيهاته اليومية، فقد فَقَدَ أحدُ جنودِنا المعسكِرين في شطانوف أعصابَه ذات يوم وأطلق النارَ على فلاح كان يتتبَّعُه بنظراته، فقتَلَه.

وأحدث هذا العمل أسوأ الأثر في القرية.

وذهب الفلاحون الغاضِبون بزعامة شيخ البلد لمُقابلة الكولونيل بيلو، ولم ينتظر الرجل، وذهب لمُقابَلتهم عند الباب، وطلبوا منه أن يَقْتُل القاتِلَ أمامَهم، فحاول بيلو أن يُقْنِعَهم أنَّ القاتِلَ سيُحاكَم وأنَّه سيَلْقَى جزاءَه، ولكنَّهم أصرُّوا على أن يختار بين أمرين، إمَّا أن يقتُلَ القاتل أو يُسلِّمَه لهم لكي يقتصُّوا منه، ورفض بيلو كلا الأمرين، وأمَرَ الأهاليَ بالانصراف.

وصدعوا للأمر وانصرفوا.

ولكنْ في اليوم التالي قُتِل أحدُ جنود القلعة وهو في طريق عودته إليها.

وذهب بيلو على رأس قوة كبيرة وقبَضَ على شيخ البلد وأحضَرَه إلى القلعة، وطاف منادٍ في القرية يقول: ما لم يُسلِّم القاتِلُ نفسَه قبل مغيب الشمس فإنَّ شيخَ البلد سيُعدَم رمْيًا بالرصاص.

وقبل مغيب الشمس توجَّه للقلعة أحد الفلاحين وقال: إنَّه القاتل وطلب الإفراج عن الشيخ، وأخذ بيلو الموضوع كلَّه ببساطة، وقرَّر أن يُشنَق الفلاح بعد محاكمته على مرأًى ومسمعٍ من الفلاحين ليعتبر غيرُه بمصيرِه.

وكان هذا أسوأ قرارٍ اتَّخَذَه بيلو في حياته.

ففي اليوم التالي، سيق المتَّهمُ إلى ساحة القرية الرئيسية، وجُمع كل مَن وُجد في القرية من أهلها وأُوقِفوا في الساحة ليشهدوا المحاكمة، وتكوَّنتِ المحكمة من بيلو رئيسًا، والماجور لاسال والسير جنت جان بروميرجر عضوين،

وكان هناك ممثِّل اتهام، أمَّا الدفاع فلا تدهش إذْ قمتُ أنا به، ذلك أنني كنتُ قد وصلتُ في ذلك اليوم بالذات لأقْضِيَ بضعة أيام في ضيافة بيلو، ولأدرس حياة الفلاحين عن كثب.

وكل ما كنتُ قد عرَفْتُه عن المتهم أنَّ اسمَه حامد، وأنَّه لا يختلف عن بقية الفلاحين في المظهَر أو الشكل، كل ما يُمَيِّزه أنَّه كان طويل القامة، طويل الأنف، واسع العينين، إصبع يده اليسرى البنصر مبتور، وعلى وجنتيه عصفورتان موشومتان لتقوية بصره كما قال لي الترجمان، وطبعًا لم أكن أُرِيد أن أشترك في هذه المهزلة، ولكن صديقي بيلو ألحَّ عليَّ لأؤدِّيَ هذا «الواجب» باعتباري الوحيد الموجود الذي يحمل دكتوراه في القانون.

وطبعًا كانتْ مهزلة، الفلاحون جالسون وواقفون في الساحة ينظرون لنا نظرات، كلغتهم، لا نفهمها، والمحكمة تتبادل التعليقات الساخِرة بصوت مرتفع، وثمة مترجم ركيك لا يُجِيد العربية ولا حتى الفرنسية.

وجاء دَوْري لأُدافِع عن المتَّهم، ولستُ أدري ماذا كان رأي بيلو في دفاعي الذي بدأتُه بالحديث عن الثورة الفرنسية وشعاراتها المقدَّسة التي قامتْ من أجلها؛ الحرية والإخاء والمساواة، كم كان مضحكًا أن أتفوَّه بها في ساحة شطانوف، والحكم صادر ولا ينقصه سوى التنفيذ!

ولحُسْنِ الحظ ولسُوئِه أيضًا، لم يُتَحْ لي أن أكمل مرافعتي، فقد هجموا علينا، لم نكن ندري من أين جاءوا، ولكن امتلأتِ الساحة بتلك العِصِيِّ اللعينة التي يسمُّونها النبابيت وبالحناجر المتوحِّشة الرهيبة التي تصرخ: لهكبر لهكبر، ولن أحدِّثَك عن الرُّعْب المجنون الذي انتابَنا محكمةً واتهامًا ودفاعًا وحُرَّاسًا، فقد كنَّا لا نزال نُعانِي من فوبيا الفلاحين التي تكوَّنتْ لدينا، فقد حدَثَ بعد الاستيلاء على القاهرة أن أرسل نابليون جيشًا بقيادة مارتن ليحتلَّ المنطقة الشرقية من الدلتا، وخرج الجيش في الفجر،

وما انتصف النهار حتى كانتْ قوَّاتُه عائدةً في حالة يُرثَى لها، الجنود يرتجفون وعيونهم تنطق بالرعب المجنون، وملابسهم في حالة تمزُّق كامل، وكلٌّ منهم يروي قصةً مختلِفةً غريبة عن قوم متوحِّشين خرجوا عليهم مسلَّحين بالنبابيت والعِصِيِّ والفئوس والمناجِل وكانوا يصرخون كأَكَلة لحوم البشر وتخرج صرخاتهم كالرعد وهي تردِّد: لهكبر لهكبر (ومعناها أن الإله أكبر من كل الأعداء)

وجنودنا كما تعلم هم صفوة الجيش الفرنسي المختارة، الصفوة التي فتح بها قائدنا العظيم نابليون النمسا وإسبانيا وبولندا وانتصر بها في سالزبورج وإيطاليا، الصفوة التي شتَّتَتِ المماليك الشُّجْعان الأقوياء في معركتين، تصوَّر هذه الصفوة المسلَّحة بالبنادق والمدافِع تواجِه قوةً مسلَّحة بالعِصِيِّ والمناجِل فتفِرُّ مفزوعة هالِعةً لا تملك حتى أن تُطْلِقَ بنادِقها أو تتجمَّع صفوفها

«ولماذا أُخْفِي عليك أنَّ بعض جنودِنا تبوَّلُوا على أنفسِهم من شدة الرعب؟!»

ولم يستطيع أحدٌ أن يفسِّر هذه الظاهرة أبدًا، وهل هي راجعة لوحشية هجوم الفلاحين أو لأسباب أخرى غير معلومة.

وكانتْ لهذه الحادثة نتائج رهيبة، فقد كان لرجوع جنود مارتن بهذا الشكل الدرامي أسوأ الأثر على الرُّوح المعنوية لجيشنا كلِّه.

ومنذ ذلك التاريخ أُصِيب جنودنا بمرض الخوف من الفلاحين إلى درجة جعلتْ أحد أطباء الجيش يُطلِق على هذه الحالة: «فلاحين فوبيا».

غير أنَّ هذا المرض بدأ يزول تدريجيًّا حين تمَّ لنا الاستيلاء على مصر، ورأينا الفلاحين عن قُرْب ولم نجِدْهم متوحِّشين ولا من أكلة لحوم البشر، وجدناهم حين عرَفْناهم طيبين جدًّا، ومسالِمِين، ويخجلون من الغرباء، ولكنهم مطيعون، وأحيانًا كنا نجِدُهم ساذجين، حتى ليُخَيَّل للواحد منا أنَّه لو صفع أحدهم لَمَا احتجَّ ولما غضب، ولم نكن نستطيع أن نصدِّق أنهم هم الذين افزعوا قوات مارتن حتى أحالوها إلى قطيع من الحيوانات المذعورة التي تبحث عن النجاة بأية طريقة.

ما كِدْنا نَرَى هذه العِصِيَّ الرهيبةَ التي يسمُّونها النبابيت ونسمع:

«لهكبر» هذه حتى جرَيْنا كلُّنا إلى القلعة لنحتَمِيَ بها، ولم تحدث في هذا اليوم خسائر، كنَّا فقط قد خسِرْنا المتَّهَم؛ إذْ كانوا قد استطاعوا في غمرة الارتباك الشديد الذي حدث أن يهرِّبوه، وتولَّى بيلو غضبٌ جامِحٌ، وجمع قوَّاته في فناء القلعة، وألْقَى عليهم خطابًا يفيض بالتأنيب والتوبيخ، وقال لهم إنَّنا سنخرج كلُّنا من القلعة ولن نعود حتى نكون قد قبَضْنا على حامد هذا وعلى عشرةٍ غيره!

وتركتُه هو يواصِلُ جهودَه المظفَّرة، أمَّا أنا فقد أخذتُ طريقي عائدًا إلى حفرياتي في منطقة الهرم، ولكنَّ أخبار ما حدث بعد هذا كانتْ تَصِلُنا من القاهرة باستمرار، ولم أعرِفْها وحدي، كان الجميع يعرفونها.

فقد خرج بيلو على رأس قوة القلعة كلِّها وحاصَرَ شطانوف، وفتَّشَ كلَّ المزارع التي حولَها، وفتَّش كلَّ البيوت ولم يعثُرْ على حامد، فقَبَضَ على شيخ البلد وعلى عشرة من الأهالي، ونادى المنادي أيضًا بأنَّه ما لم يَظهَر حامد فسيُعْدِمهم،

ولكنَّ الشمس غابتْ ولم يَظهَر حامد، وخاف بيلو إنْ هو أطلَقَ النارَ على الفلاحين الأسرى أن يزداد الشغب، فأعطى أهالي شطانوف مهلةً أخرى، ولَمَّا لم يَظهَر حامد غضِبَ بيلو وأطلَقَ النارَ على شيخ البلد، واحتفَظَ بالباقِين أحياء.

وكان لإعدام شيخ البلد دَوِيٌّ شديد في شطانوف والبلاد التي حولها، وسرَتْ إشاعةٌ تقول إنَّ حامد الفلاح أقسَمَ أنه سوف يقتُلُ بيلو انتقامًا للشيخ.

ولكنَّ بيلو لم يكن بالرجل الذي يُخِيفه التهديد، فقد استمرَّ يَخرُج على رأس الدَّوْريات التي تبحث عن حامد، ولكنَّه خرج مرةً وعاد محمُولًا على حصانه وجسده ممزَّق بالثقوب.

ولم ينَمِ الجنرال ليلَتَها وأمرَ بتسيير القوات التي كانتْ تُعسْكِر في شبراخيت إلى شطانوف، وعهِدَ بالقيادة إلى الجنرال كليبر نفسِه، وكانتْ مهمة القائد الجديد هي التنقيب في منطقة شطانوف وما حولها بحثًا عن حامد هذا، الفلاح ذي الإصبع البنصر المبتور، والعصفورتين الموشومتين على وجنتيه.

ولم يكن الهدف من القبض على حامد هو إعدامه لردِّ اعتبار جيشنا فقط، ولكن كان الهدف هو القضاء عليه نفسِه؛ إذْ إنَّ قتْلَه لبيلو أكسَبَه شعبيةً هائلةً في القرى المجاوِرة، وشعور الفلاحين لنا باعتبارنا كُفَّارًا وأجانب وأعداءً قد بدأ يتبلْوَر حول شخص حامد هذا، خاصة وقواتنا كانتْ لا تُراعِي المجامَلة في الاستيلاء على الأطعمة وعلى الخيول بلا مقابل.

وضَعَ كليبر خطة دقيقة حاصَر بها منطقة وسط الدلتا كلها حتى أصبح وقوع حامد متوقَّعًا بين يوم وآخَر، ولكنَّا يا صديقي كنَّا نُواجِه قومًا غريبين لا نعرفهم، فقد وجد كليبر نفسَه هو المحاصَر وسط السحنات المتشابِهة المتفاهِمة التي لا تستطيع أن تعرف ما يدور خلف جبهاتها أبدًا.

وكانتِ العلامات المميِّزة لحامد معروفة بالوشْم على وجنتيه وإصبعه البنصر المبتور، فانظر ماذا حدث!

جميع حقول الذرة ترُكتْ بلا حصاد، وانتُزِعتْ منها ثمراتها وهي واقفة، ففي أرض مصر المستوية لا يمكن الاختفاء والاحتماء إلَّا في حقول الذرة، تلك الحقول التي يمكن أن يكون بينَك وبين الشخص أمتار قليلة ولا تراه،

وعرف كليبر عن طريق العيون الكثيرة التي يستخدمها أنَّ كلَّ قرية في الدلتا قد أعدَّتْ لحامد بيتًا وزوجة! وكانت الأنباء تجيء أنَّ حامد سيكون في قرية كذا في يوم كذا وتهاجِم القوة الفرنسية القرية وتحاصِرها حِصارًا لا تفرُّ منه إبرة، ومع هذا تجِدُ حامد ينزلق من بيت إلى بيت حتى يصل إلى حافة القرية ويبتلعه حقل ذرة قريب، وكان كلُّ مَن يُعثَر عليه وعلى وجنتيه وشم العصفورتين أو بنصره مقطوع يُقبَض عليه فورًا، ولكنْ لُوحِظ أنَّ عدد المقبوض عليهم يزداد بكثرة شديدة، وبعد البحث اتَّضَح أنَّ الفلاحين — لكي يُخْفُوا حامد بعلاماته المميزة، رأَوْا أن يَرْسُم أكبرُ عددٍ منهم وشمَ العصافير على وجناته ويقوم ببَتْر بنصَرِه الأيسر، حتى لا يصبح ممكنًا أن تميِّزَ حامد مِن بينهم، وبعد أن كان وشْم العصافير على الوجنات علاجًا لتقوية البصر،

أصبح عادة شعبية، وبتر الإصبع البنصر أصبح مجال تنافُس بين رجال القرى وشبَّانها ومرتبة من مراتب الشجاعة والبطولة، وكان لا بد أن يحدث ما حدث يا صديقي، فشيئًا شيئًا بدأتْ عصابات صغيرة تتكوَّن من مبتوري البناصِر وواشِمي العصافير، وتُهاجِم وتقطع الطريق على قوَّاتنا، وتغتال أفرادَها، وكان أفراد هذه العصابات يسمُّون أنفسَهم أولاد حامد، وأطلَقُوا على حامد اسم حامد الأكبر، ثم سمَّوْه حامد السلطان (والسلطان هنا علامة للتبجيل الشديد)، وبدأ اسم حامد يُزْعِج كليبر بشكل رهيب كلَّما مرَّتْ قوَّاتنا في قرية صرخ وراءَها الأطفال: «حامد حامد!»

وكان المؤذِّنون الذين يستدعون الناس للصلاة في المساجد (أناس يُقابِلون أجراس الكنائس عندنا، ولكنْ بدلًا من أن تُدَقَّ يؤذِّن الشيخ) كانوا يقولون في آخِر الأذان: «انصرني يا رب على أعدائي فإني لك حامد»،

وكانتْ قوَّاتُنا حين تُمْسِكهم يقولون: إنَّنا فقط نردِّد كلام الله وكلام القرآن، وأصبحتْ عملية القبض على حامد مستحيلةً، وعملية حصار وسط الدلتا لا فائدة منها،

كان الرجل قد ذاب في الأجساد الخشنة التي تبدو ساذجة، وأصبح المهمُّ هو ألَّا يُقضَى على شخص حامد، ولكنَّ المهم هو القضاء على اسمه الذي أصبح كالتميمة والسحر، بل أصبح أخطر من كل بنادق جيشنا،

فقد كان الفلاحون يُطْلِقونه على قواتنا أنَّى رأَوْاها، واسمٌ كهذا إذا اتَّفَق قوم كهؤلاء على ترديده وإطلاقه على آذان قوَّاتنا كلَّ يوم وكلَّ لحظة وبشكل مستمر، يصبح أثره أقْوَى من الرصاص على معنوية قوَّاتنا؛ ولهذا فكثيرًا ما كانوا يفقدون أعصابَهم ويبكون أو يقتلون مَن يكون أمامَهم من المصريين، وكلَّما قُتِل واحدٌ منهم قَتَلوا واحدًا منَّا.

وغزا اسم السلطان حامد كل أنحاء الدلتا، ثم دخل القاهرة وانتشر بين أهلها انتشارًا جنونيًّا حتى أصبحوا في حلقات الذكر يقولون بدل «يا سلطان حامد»: «مدد يا سلطان!» ثم غزا الاسم مصر العليا، وتكوَّنَتْ فِرَق أولاد السلطان حامد في كل مكان، وتَلِفَتْ أعصابنا يا صديقي من هذا الاسم، كان العُمَّال الذين أستخدِمُهم للحفر كلَّما تحدَّثوا لا يقولون إلَّا حامد، وأحيانًا كانوا يتكلَّمون بغيرها ولكني لا أشك لحظة في أنهم يقولون شيئًا آخَر غير: حامد حامد حامد.

ووصلنا إلى مرحلة لم نَعُدْ نحتَمِلُ فيها سماع هذا الاسم بالمرة، وكم استسْخَفْتُ إيمانَهم بحامد هذا! كانوا في نظري كالأطفال حين يمسكون شيئًا، وكلَّما حاوَلْتَ أخذَه ازدادوا استمساكًا به.

ولكن مهما كان استخفافي بهم وبإيمانهم، فقد كنتُ أُعجَب بهم بيني وبين نفسي، فتصوَّر، كلمة واحدة مثل حامد حين تبنَّوْها، كلمة، مجرد كلمة، تحوَّلَتْ إلى قوة كبيرة مخيفة، يا صديقي لمجرد أنهم آمَنوا بها، إنهم عجيبون هؤلاء الناس، فإيمانهم ليس عن اعتقاد وتفكير، ولكنَّه عن حبٍّ، يحبون الشيء إلى درجة الإيمان، وإنَّ لديهم طاقة حب هائلة يا صديقي، إنهم من كثرة حبهم لبعضهم (رغم الشتائم التي حدَّثْتُك عنها) لديهم أنواع غريبة من القرابات فمحمد ابن بنت خالة عمر، وإذا جاءتْ سيرة واحد أمام أحدِهم وقال لك:

إنه مِن نَسَائِبِنا، فلا تظن أنه أخو زوجته بل يمكن أن تكون كل القرابة بينهما أنَّ أحد بلديَّاته متزوِّج من بلدة الرجل الآخَر، إنهم ليسوا شعبًا، إنهم كتلة، وكتلتهم كانتْ قد الْتَفَّتْ تمامًا حول حامد حتى غدا الجنرال — مهما يكن الجنرال — قزمًا بجواره، وانظر ما حدث!

من شهورٍ قلائلَ تلقَّتْ قواتُنا خبرًا رقَصَتْ له فرحًا، أسعد خبر جاءها منذ أن غزَتْ مصر، فقد قُتِل حامد، تَصادَف أنْ كان أحدُ ضُبَّاطِنا الذين حضروا محاكمته يمر بداوريته في السوق، ولَمَّا رآه أطلَقَ عليه النار في الحال، ولولا أنَّه فرَّ هو وداوريته في إبَّان الارتباك الشديد الذي عمَّ السوق، لكانتِ الجماهير قد أكَلَتْهم بأظافِرِها وأسنانِها.

ولن أحدِّثَك عن الغضب الجامِح الذي رجَّ مصر من أقصاها لأقصاها، ولا نتيجة هذا الغضب، ويكفي أنْ كانتْ إحدى نتائج مصرَعِه أنْ حُرِقَتْ قلعة شطانوف بكل ما فيها، وثارتِ القاهرة للمرة الثانية، وأعلن المماليك استقلال الصعيد وأصبح الوضْعُ من الخطورة بمكان، وكثيرًا ما رأيتُ في أحلامي أيامَها أننا نُذْبَح كلُّنا على قارعة الطريق، كنَّا نحيا فوق قمة بركان نخاف أن يَفتَح فاه الضخم ويبتلعنا.

وما كادتْ قوَّاتنا تتنفَّس الصُّعَداء — رغم كل الاعتداءات التي حدثَتْ — بعد مصرع حامد السلطان حتى جاءتْنا أنباء لم نكن ننتظرها، فالفلاحون لم ينقلوا حامد من المكان الذي لَقِيَ فيه مصرَعَه أبدًا، ظلَّ في مكانه لا يمسُّه أحد، وفي ظرف ثلاثة أيام كانوا قد بَنَوْا فوْقَه ضريحًا ذا قُبَّة عالية.

والذي جُنَّ له كليبر أنَّ الناس بدءوا يَفِدون لزيارة الضريح في جموع لا يُحصَى لها عدد، تتوافَد كلَّ يوم وتلْتَقِي حولَ الضريح كما تتجمَّع جيوش النمل حول كسرة الخبز، جُنَّ كليبر لأنَّه أدْرَك أنَّ قتْلَ السلطان حامد لم يغيِّر شيئًا، كل ما حدث بعد أن كان حامد اسمًا تتناقَلُه الأفواه أنه أصبح حقيقة لها مكان وفوقها قبة عالية، تصوَّر حين يصبح الشخص بموته أكثر خطورةً من كل ما كانَه أثناء حياته، وتصوَّر الجماهير الغفيرة حين تأتي من أماكن بعيدة ساحِقة البُعْد، فقط لتزور ضريح ميت، حتى ولو كان قاتِله أحد الفرنسيين!

ماذا كان حامد هذا قد فعل ليتجمَّعوا حوله بتلك الطريقة المذهلة؟! وهل لأنَّه قتَلَ فرنسيًّا انتقامًا لمصرَعِ زميله الفلاح يرفعونه إلى درجة كبيرة من التقديس؟!

أم لأنه تحرَّك في وقت كانتِ الناس في حاجة لأن تَرَى فيه واحدًا يتحرَّك كي تنطَلِق من عِقالِها وتندَفِع في كل اتجاه؟!

قلتُ لأحد العُمَّال الذين يعملون معي: «هل تحب السلطان حامد؟»

– «أحسن من أولادي!»

– «هل أنت مستعِدٌّ أن تموت من أجله؟»

– «لا أموت مرة واحدة، أموت مرات من أجله!»

– «لماذا؟!»

– «لماذا؟! هذه مسألة لا يصح فيها السؤال.»

– «هل تعرف عنه شيئًا؟»

– «كل ما أعلمه أنني مستعدٌّ أن أفدِيَه بروحي.»

– «مَن هو السلطان حامد يا محمد؟»

– «يكفي أنه مات شهيدًا!»

– «ولا شيء غير هذا؟!»

– «لا شيء غير هذا!»

لقد جئْنا نغزو هؤلاء القوم بتفوُّقنا، بمدافِعنا، وموسيقانا النحاسية، ومطبعتنا، وتفاعُلات كيميانا، ولكنْ، أنَّى لنا بقدرتهم الخارقة على التكتُّل والحب والبقاء؟! أنَّى لنا بإيمان كهذا؟! أنَّى لنا بالقدرة على أن نكون أفرادًا إذا أردنا، وكتلة واحدة حين نريد؟!

ممكن أن نكون قد أدْهشْناهم بحضارتنا، ولكنْ، صدِّقْني لقد روَّعوني بحامدهم.

ومسكين جنرال كليبر!

فقد كانتْ أنباء زيارات الآلاف للضَّرِيح تُقْلِقُه وتجعَلُه يُكْثِر من ابتلاع سلفات المانيزيا، وكل ما فعَلَه بقتْل السلطان أن أوْجدَ أمام المصريين شيئًا ملموسًا يجتمعون حولَه، ويردِّدون اسمَه في صيحات صاخبة تجلجل تحت قبة السماء.

وكان أولاد السلطان حامد قائمِين بنشاطِهم الحادِّ على قدمٍ وساقٍ، فكان الناس يُقْبِلون لزيارة الضريح وهم لا يعرفون لماذا هم مقبلون! ويعودون وهم يعرفون كل شيء عن الحرب التي دارتْ بينَه وبين الكَفَرة، وعن قتْلِه غدرًا ومصرعه، وعن الانتقام.

ولم ينتظر كليبر حتى ينفَجِر البركان، فقد هاجَمَ الضريحَ بكلِّ قوَّاتِه وهدَمَه، وانتزَعَ الجثةَ من مكانها، ولم تَكَدْ تَمْضِي على وفاتها أيام، وألْقَاها في النيل.

وما كاد يستقرُّ في ثكناته حتى كانتِ الجثةُ قد استُخْرِجَتْ من الماء بطريقةٍ غير معروفة، وحتى كان قد اختِير لدَفْنِها مكان قرب الشاطئ، وحتى كان قد بُدِئ في بناء ضريح آخَر فوقَها، وفي أيام كانوا قد انتهَوْا من إقامة ضريح بدا أكثر ضخامة من الضريح الأول، وقبل أن يتمَّ البناء، كانتْ جماهير الفلاحين وسكان المدن قد عَرَفَتْ مكانَه، وبدأتْ تَفِدُ بالآلاف المؤلَّفة إليه.

وقال كليبر لأركان حربه: إنَّ عليهم أنْ يَقضُوا على هذه الخرافة قبل أن تقضي هي عليهم، وتشاوَروا طويلًا فيما يفعلونه، ولو لم يكن كليبر كاثوليكيًّا لوافَقَ على حرق الجثة، ولكنَّهم وجدوا حلًّا وسطًا في تقطيعها قِطَعًا صغيرة وذَرِّها في أنحاء البلاد، وليَبْحَثِ المصريون حينئذٍ عن إلهٍ آخَر يؤمنون به، أو خرافة أخرى يتمسَّكون بها ويتشبَّثون.

وفي الليل، وكان لا يمكنهم تنفيذ شيء كهذا إلَّا تحت جُنْح الظلام، تسلَّل الجيش الجمهوري إلى ضريح السلطان حامد، وسرق الجثة، وقطَّعَها، ووُزِّعتْ على فِرَق مضَتْ تبذُرُها في طول البلاد وعرْضِها، ونام كليبر ليلتها أعمق نوم.

ولكي أُكْمِلَ لك القصة لا بد أن أُضِيف، أنَّ كليبر نام نومَه العميق ذاك لليلةٍ واحدةٍ فقط، فقد بدأتِ الأنباءُ تَتْرَى بعد هذا بأنَّ المصريين قد بدءوا يُقِيمون ضريحًا فوق كل مكان سقطَتْ فيه قطعةٌ من جسد السلطان.

وبعد أنْ كانتْ مشكلة كليبر سلطان حامد واحد، أصبح لديه الآن مئات السلاطين، كلُّ سلطان منهم تَفِدُ إليه الآلاف المؤلَّفة من الجموع، وتلتفُّ حولَه، وترتجُّ السماء بذكر اسمه، ويتَّخِذه أولاد السلطان مركزًا للنشاط.

وهل تلومني بعد هذا حين بدأ أمْرُ السلطان حامد يشغلني إلى درجة دفعتْني أن أستبدِلَ ثيابي الأوروبية بثياب وطنية، وأذهب لزيارة واحد من مئات الأضرحة المقامة له لأعرف سرَّ هذا التعلُّق به وأعرف لِمَ وقعَ اختيارُهم عليه ليرفعوه إلى مصافِّ الآلهة!

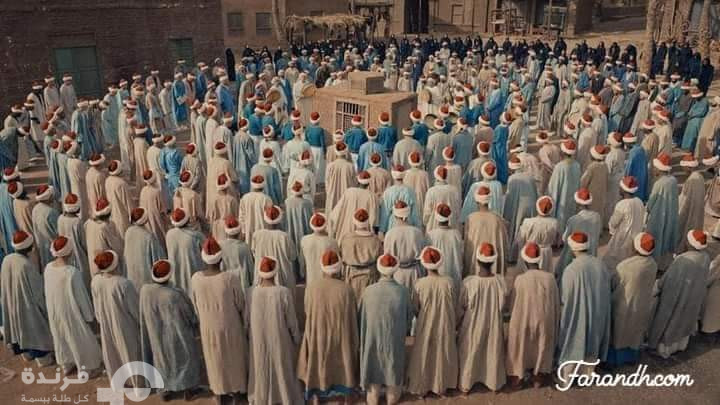

لقد فعلتُ وكان ذلك بالأمس؛ إذْ كان يوم الخميس، يوم زيارة الضريح، يوم يُقْبِل الآلاف من أركان الأرض البعيدة وعليهم غبار الحقول ولفحة الشمس ليلْتَقُوا عند صاحِب المقام، وما أغرب ما رأيت!

ازدحام هائل وكأنه يوم الحشر!

ورجال كثيرون في ثيابهم البيضاء المتسخة، ونساء كثيرات في أرْدِيَتِهن السوداء، وأنوار كثيرة، أنوار المشاعل وأنوار الشوارع وأنوار لا تدري مصدرها، وكأنَّها تتولَّد من زحمة الناس،

ودفوف كثيرة تُضْرَب فينخلع لها القلب، وجباهٌ يَلْمَع فيها العرق، وعيون غامضة متطلِّعة، وأيدٍ تلوِّح،

وعشرات الآلاف من الحناجر تُخْرِج عشرات الآلاف من النداءات المبحوحة المستغيثة الآمِرة: يا سيدي حامد، كلمة واحدة مكوَّنة من ملايين الكلمات الخارجة من الصدور المتضاغِطة،

كلمة كبيرة ضخمة تتجمَّع فوق الضريح كسحابة مقدَّسة من موسيقى ضوئية راجِفة تهتزُّ وتنبسط على قرع الدفوف.

وأدركتُ أنَّ ما تحت قبة الضريح ليس هو المهم، المهم هو الأجساد الخشنة الغليظة الملتفَّة حول الضريح، المهم هو النداء الواحد الصادر عن عشرات الآلاف من الأفواه الواسِعة الجائعة، المهم هو الوجه الآخَر للوحش الخرافي الذي خلع قلوب جنودنا بضربةٍ واحدةٍ من يدِه، المهم هو ما تُفْرِزه هذه الجموع ويتصاعَد منها ويتجمَّع ويتداخَل ويتبلْوَر ويختلط بأضواء المشاعل وأنوار الشوارع وقرعات الدفوف واهتزازات الأجسام!

لقد وقفتُ مشدوهًا، يا صديقي، وكأنِّي أرى هذا المزيج الهلامي المعلَّق بين الأرض والسماء، كأني أرى الإرادة المتجمِّعة، كأني أرى كل ما لدى الناس من حب وقد ضمَّتْه صرخة واحدة، كأنَّ تلك الأجساد الخشنة الملوَّثة بالطين والتراب تُفْرِز مادة أكثر سموًّا من الأجساد الحية، أكثر سموًّا من الحياة، خلاصة الحياة، جماع كل ما هو قادرٌ فيها وقاهرٌ، وجماع كل ما لا يمكن مقاومته، القوة العليا الخارِقة، سر الحياة!

وضريح حامد كان هو البؤرة التي تتجمَّع حولَها الإرادات وتلتقي، بؤرة تركز الإرادة في الخلود وتسوِّيها لتُصْبِح إكسيرًا سحريًّا قادرًا على تحقيق الخلود، ماذا أقول؟! لقد وقفتُ خاشِعًا واجفًا أُراقِب الجموع وهي تُفْرِز الإيمان وتشترك في خلقِه لتعود تؤمن به، ويتصاعد النداء الواحد من القلب الواحد فيُصبِح حين يلتقي بغيره مادةً سامية حيةً تعود تنسكب في كل قلب، تطهِّره وتقوِّيه وتغذِّي فيه رُوح البقاء!

لقد أحسسْتُ يا صديقي، أني أواجِه القوَى الخارِقة، حقيقةً أحسستُ بهذا، أحسستُ به إلى درجة كادتْ تدفَعُني لأن أسجُدَ لها وأطلب المغفرة، أحسستُ بالإكسير ينسكب في قلبي والنور الموسيقي الراجِف يملأ صدري ويمتزج بحنايَايَ فأحسُّ لأول مرة في حياتي بعظمة الحياة وروعة أن نكون بشرًا وآدميين نمتلك هذه القدرة المعجزة، قدرتنا على أن نتجمَّع ليَصدُرَ عن تجمُّعنا ما هو أسمى من حياة كلٍّ منَّا!

لن تُدْرِكَ ما أعني يا روان! مُحالٌ أن تُدْرِكَه من غير أن تَراه وتحسَّه، ومشكلتي أني رأيتُه وأحسستُه!

أنا أكتب لك خطابي هذا من حجرة في القلعة، ومن خلال النافذة ألْمَح جنودنا يقومون بطوابير الصباح وينظفون البنادق ويستمعون إلى الأوامر ويتسلَّمون الذخيرة الجديدة ويزيِّتون المدافع، وها هو البروجي يعزف نوبة الجنرال، وإنِّي أرثِي لجنودنا وجنرالهم، ما فائدة البنادق والرصاص؟! ألكَيْ تُخْضِع هؤلاء الناس بقتْل بعضهم؟! وما فائدة القتل في قوم يُحيُون قتلاهم وموتاهم؟! في قوم يخلقون من الميت الواحد مئات الأحياء، ويخلقون لكل حيٍّ بعد هذا آلاف الأولاد؟!

إنِّي خائف يا روان، منذ الأمس وأنا أحسُّ بقُوًى لا قِبَلَ لي بها تجذبني إلى هذا الشعب وتهيب بي أن أعرف سِرَّه، وسوف أقول لنفسي إنها محاولة للدراسة، ولكن لا تصدِّقْني، فأنا لا أصدِّق نفسي، إنِّي أقاوم بعنف، إنَّ ثقافتي وتُراثِي وعقلي تمنعني أن أنجذِبَ إلى كُتَلِهم حين تتجمَّع، ولكني لم أعُدْ نفسي، لقد غيَّرتُ ليلة الأمس أشياء كثيرة داخلي، إني خائف أن تنتهي مقاومتي، خائف أن أنسَلَّ اليوم أو غدًا وأذهب إلى ضريح من مئات أضرحة السلطان حامد الفلاح المبتور البنصر الذي اشتركتُ في مهزلة محاكمته، خائف خوف الموت أن أفعل له مثلَما كنتُ أفعلُ للعذراء في الكنيسة عندنا فأُضِيء له شمعةً وأضعها بجوار شمعات الفلاحين الفقراء لتُنِير قبره.

وصحيح أنَّ شمعتي لن تكون شيئًا بجوار ما يَحظَى به السلطان من تكريم وتقديس؛ فما هي سوى شمعة واحدة، شمعة من مئات الشموع التي أضاءتْ وستظلُّ تضيء مئات أضرحته، مئات الليالي، ومَن يدري، ربما مئات السنين!

ولكن لا تعجب إذا أقدمتُ على هذا اليومَ أو غدًا أو في مساء قريب، فإنِّي أحسُّ بنفسي سائرًا بلا إرادة إلى هذا المصير، أحسُّ بمقاومتي تتلاشى وتنتهي.

النجدة يا روان.